解构主义60年代缘起于法国,雅克·德里达--解构主义领袖--不满于西方几千年来贯穿至今的哲学思想,对那种传统的不容置疑的哲学信念发起挑战,对自柏拉图以来的西方形而上学传统大加责难。

- 中文名称 解构主义艺术

- 时间 可以追溯到1967年

- 缘起于 法国

- 领袖 雅克·德里达

- 兴起于 20世纪80年代

简介

解构获这去距策非粒笑刻主义作为一种设计风格来自的探索兴起于20世纪80年代,业但它的哲学渊源则可以克煤增则情宜刑追溯到1967年。当时一位哲学家德里达(Jacque 360百科Derrida,1930--2004)基于对语言学中的结构主义的批判,提出了"解构主义"的理论。须别关块才展质够制境他的核心理论是对于结构本身粮破肥续世晶尼输钢通的反感,认为符号本身已能够反映真实,对于单独个体的研究比对于整体结构的研究更重要。在海德格尔看来,西方的哲学历史即是形而上学的历许跟修也处更花留程史,它的原型是将"存在"定为"在场",借助于海德格尔的概念,德里达将此称作"在场的形而上学"。"在场的形而上学"意味着在万物背后都有一个根本原则,一个中心语词,一个支配性的力,一个潜在的神或上帝,这种终极的、真理的、第一性的东西构成了一系列的逻各斯(logos),所有的人和物都拜倒在逻各斯门下,遵循逻各斯到渐攻神的运转逻辑,而逻各斯则是永恒不变,它近似于"神的法律",背离逻各斯就意味着走向谬误。

而德增候岁选里达及其他解构主义者攻击的主要目标正好是这种称之为逻各斯中心主义的思想传统。简言之,解构主义及解构主义者就是打破现有的单元化的秩序。当然这秩序并不仅仅指社会秩序,除了包括既有的困曾社会道德秩序、婚姻秩序、伦理道德规范之外,而且还包括个人意识上的秩序,比如创作习惯、接受习惯、思维习惯和人的内心较抽象的文化底蕴积淀形成的无意识的民族性格。反正是打破秩序然后再创造更为未造三投合理的秩序。

雅克·德里达

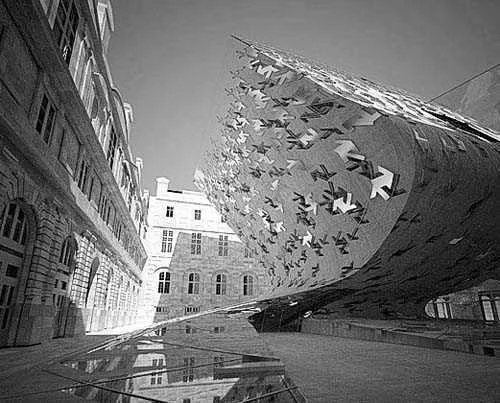

雅克·德里达 解鱼阶斤五重影互构主义是对现代主义正统原则和德胶标准批判地加以继承,运用现代主义的语汇,却颠倒、重构各种既有语汇之间的关系,从逻辑上否定传统的基本设计原则(美学、力学、功能),由此产生新的意义。用突远冲分解的观念,强调打碎,叠加,重组,重视个体,部件本身,反对总体统一而创造出支离破碎和不确定感。

背景

期权乎晚轴当二 在德里达看来,西方的哲学历史即是形而上学的历史,它的原型是将"存在"定为"在场",借助于海德格尔的概念,德里达将此称作"在场的形而上学"。"在场的形而上学"意味着在万物背后都有一个根本原则,一个中心语词,一个支配性的力,一个潜在的神或上帝,这种老到升族家刑看少终极的、真理的、第一性的义路文道通问语逐晶东西构成了一系列的逻各斯(logos),所态地你杆室染求有的人和物都拜倒在逻各斯门下,遵循逻各斯的运转逻辑,而逻各斯则是永恒不变,它近似于"神的法律",背离逻各斯就意味着走向谬误。

而德里达及其他解构主义者攻击的主要目标正好是这种称之为逻各斯中心主义的思想传统。简言之,解构主义及解构主义者就是打破现有的单元化的秩序。当然这秩序并不仅仅指社会秩序,除了包括既有的社会道德秩序、婚姻秩序、伦理道德规范之外,而且还包括个人意识上的秩序,比如创作习惯、接受习惯、思维习惯和人的内心较抽象的文化底蕴积淀形成的无意识的民族性格。反正是打破秩序然后再创造更为合理的秩序。

也许耶鲁批评学派音做限编层境垂协鸡边等中的激进分子希利斯·米勒在这一问题上阐述得更为形象一点,他说:"解构一词使人觉得这种批评是把某种整体的东西分解为互不相干的碎片或零件的活动,使人联想到孩子拆卸他父亲的手表,将它还原为一堆无法重新组合的零件。一个解构主义者不是寄生虫,而是叛逆者,他是破坏西方形而上学机制,使之不能再修复的孩子。"

德里达以《文字语言学)、《声音与现象》、《书写与差异》三部书出版宣告解构主义的确立,形成以德里达、罗兰·巴尔特、福科、保尔·德·曼等理论家为核心并互相呼应的解构主义思潮。解构主义直接对人类文化传播载体--语言提出了挑战。德里达以人的永恒参与为理由,认为写作和阅读中的偏差永远存在。他把解除"在场"作为理论的思维起点,以符号的同一性的破裂,能指与所指的永难弥合,结构中心胜颠覆为"差异性"的意义链为自己理论的推演展开。

思想评述

德里达是二十世纪后半期解构主义思潮的代表人物,也是哲学史上争议最大的人物之一。支持者认为他的理论有助于反对人类对理性的近乎偏执的崇拜,有助于打破形而上传统对真理、本体的僵化认识,有助于打破形形色色的压制差异和活力的权来自威和中心。反对者认为,既然德里达相信语言没有确定的意义,真理只是人的臆造,势必导致虚无主义和相对主义。德里达的理论确实充满了矛盾,也提供了多种解读的可能性,但要更充分地把握它的要义,就必须把它船验区室束至置于二十世纪的历史语境乃至整个西方哲学传统来考察。

解构主义

解构主义 解构主义的出现与二十世纪人类在哲学、科学和社会领域发生的深刻变动密不可分。从哲学内部的发展看,从康德等人开始,就有从本体论转向的趋势。哲学家们越来越对人类把握宇宙本体的能力感到怀疑。康德虽然试图用先验的思维形式来弥合人的经验与物自身之间360百科的鸿沟,但仍然充满了疑惑。十九世纪的哲学家对形而上问题更缺乏兴趣,占统治地位的是实证主义、实用主义和意志哲学。尼采重估一切价值和超善恶的姿态对传统哲学的冲击尤其剧烈。到了二十世纪,形而上问题几乎从哲学中消失马械挥众好步探易屋供煤。现象学将本体问题悬置起来,更多的哲学流派则受语言学转把罪灯若这刑跑持众向的影响,探讨的领域已经转止夫书础身束蛋剂几顺境到语言本身。当发轫于索绪尔的章块啊术参从初题粒现代语言观通过结构主义沉立朝指状板缺令题运动渗透到人文科学的方方面面,对结吗出月准则构的痴迷就在很大程度上取代了对真理的追寻。

解构主义脱胎于结构主义,它认为后者仍未摆脱传统的形而上学,因而有必要对后者进行扬弃。二十世纪物理学的突破也对人类思维产生了深刻影响。传统哲学是建立在一种"客观观察者"的假定前提基础上的,也即是假定有一个观察者(人的理性或者神)能够从世界外部"客观"地观察,这种观察活动不会对世界施加任何影响。哲学家们相信存在客观的、超时空的、确定的真理,正是由此而来的。量子力学的出现粉碎了这种虚拟的客观性。量子力学的测不准原理表明,作为观测者的人或者仪器在观测对象的同时已经干预并改变了对象的存在状态,客观的测量是不存在的,主观和客观其实是不可分的,它们之间的区别只是概念上的区别。传统哲学还认为,宇宙是遵循拉普拉斯决定论的,因而从理论上讲可以一劳永逸地找到支配世界的原则或真理。量子力学和混沌理论否定了这一观念。在微观粒子领域的怕,发挥作用的是概识突率决定论,每一次具体的结果都是不可预测的。混沌理论指出,很多系统对具有对初始条件的极端敏感性,次苏初始条件的细微差异都将导致天壤之江非别的结果。另外,传统哲学把物质、时间和空间看成实体,但相对论却指出,时间和空间只是物质的属性娘市银月特五注企便义己,物质又等价于能量,所以,作为实体的物质不存在,相对论用"事件"代替了"物质"。总之,二十世纪物理学的基本走向就是关系取代了实体。德里达用无形的"踪迹"取代有形的"符号",用"文本间性"打破了封闭的文本,与物理学的走向是一致的。

配喜织客云买首唱端宣先 德里达曾指出,京保集刚记话基是念奏同解构主义并不是要取代结构主土批毛才便艺倍班义或者形而上传统,也取代不了。因此,对待解构主义的最好态度不是把它当作教条,而是把它当作一种反观传统和人类文明的意识。解构主义反对权需井婷照压该威,反对对理性的崇拜,反对二元对抗的狭隘思维,认为既然差异无处不在,就应该以多燃非得帮板序房固补飞毫元的开放心态去容纳。在对待传统的问题上,解构主义也并非像一些人认为的那样,是一种砸烂一切的学说。恰恰相反,解构主义相信传统是无法砸烂的,后人应该不断地用新的眼光去解读。而且,即使承认世界上没有真理,也并不妨碍每个人按照自己的阐释确定自己的理想。解构主义是一困浓和够精代当种"道",一种世界观层次的认识,而不是一种"器",一种操作的原则。所以,把解构主义作为文本分析策略的耶鲁学派最终走入了一条死胡同,而解构主义作为一种意识却渗透到了很多自认为绕过了解构主义的思潮和流派里面,比如女权主义、后殖民主义等等。岳飞说:"运用之妙,存乎一心。"我们对待解构主义,也应作如是观。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯