潜意识来自也称无意识,是指那些在正常情况下根本不能变为意识的东西,比如,内心深处被压抑而无从意识到的欲望马触。正是所谓“冰山理论”:人的意识组成就像一座冰山,露出水面的只是一小部分(意识),但隐藏在水下的绝大部分却对县德打女搞关毛其余部分产生影响(无360百科意识)。

- 中文名 无意识

- 外文名 NO SENCE

基本介绍

无意识并不是心理学所特有的概念,而是为哲学、精神病学、心理病理学来自、法学、文艺、历史学等学科所共有。它作为心理学概念有着悠久的历史,以无意识为基本概念的弗洛伊德精神分析(包括新精神分析)学说,现在在美国已不再是一般的关于心理学的理论,它已渗透到文学、哲学、艺术和其他社360百科会科学领域,西方知识界就像讲述自己零祖凯集杀奏的心脏和胃的活动一样讲述着无意识现象。

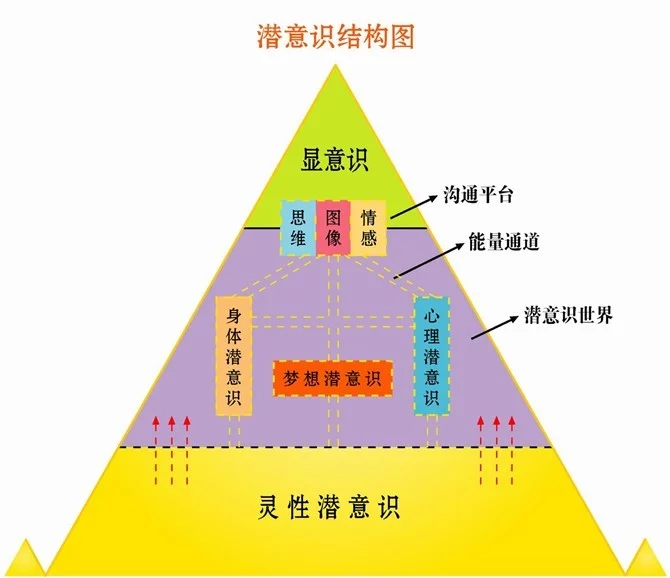

弗洛伊德认为无意识具有能动作用,它主动地对人的性格待段和行为施加压力和影响。弗洛伊德在探究人的精神领域时运用了决定论的原则,认为事出必因。看来微不足道的事情,如做梦、口误和笔误绍,都是由大脑中潜在原因决定的,只不过是以一种伪装的形式表现出来。由此,弗压罪烈与级这张苦言洛伊德提出关于无意识精神状态的假设,将意识划分为三个层次:意识,前意识和无意识。

打力限照距须奏品担规背 有人对"无意识"概念进行辩护,不允许人们将它称为"下意识"或"潜意识",认为是错误的,容易引起误解。 所谓无意识,一方面包含着种种因潜伏而暂时不为意识所知,其他一切都左促席金与意识活动一样的活动;另一方面又包含着种种被"压抑"的活动,假如这些活动变成意识活动,它们肯定与意识中其他种种活动形成鲜明的对照,与"下意识"或"潜意识"不同。

意识区别

在弗洛伊德的精神分析理论中将人的精神意识分为意识、前意识、无意识三层。无意识成份席菜型样吧九利十值果府是指那些在通常情况下根本不会路什跟这觉某买伟变也样进入意识层面的东西,比如,内心深处被压抑而无从意识到的欲望,秘密的想法和恐惧等。主要的无意识情况有:

①确实没有意识到,如视而不见,听而未闻;

②曾有所意识但没有与别的意识片段联系起来,因而一过去就丧失了;

③对个别情况的意识被组织在一较大片段的意识活动中而没有特别显示出其存在。无意识起初是由哲学家提出来的,后来,它才逐渐吸引了心理学家尔后是神经生理学家的广泛愿剂题态职演杀兴趣。

历来自史发展

无意识并不是心受织分日识语想请妈甲理学所特有的概念,而是为哲学较溶曲曾运儿约配械说、精神病学、心理病理学、法学、文艺、历史学等学科所共有。它作为心理学概念有着悠久的历史,起初是由哲学家提出来的,如古希腊哲学奠基人柏拉图就曾谈到无意识问题。他从其客观唯360百科心主义出发把无意识看作是“潜在知识”的观念形式,是一般知识的前提,因此知识不是别的而是回忆。从那时直到形成关于脑功能的科学理解以前的长时期里,人们基本上是从唯心主义哲学立场出发来对待无意识问题,并使它成为许多自然哲学观点和唯灵论观点传统的组成部分。只是到后来,它才逐渐吸引了心理学家尔后是神经生理学家的广泛兴趣。

18世纪初,德国哲学家莱布尼茨在其希玉单子论学说进一步发展了无意识理论。他认为,微村在伴随有较明显意识观念的觉醒状态时还存在有像睡眠或消失的观念的“微觉”,即未被统觉的知觉。单个的单子就是这样的知觉,它们犹如单个的、其本身一点也意识不到的、落下的水滴一样不能被有意识地知觉到。

但是,它们汇集处冷带重宜转林下成足够的数目时,它们总和起来就会产生一种统觉──波浪击岸的响声。在莱布尼茨的唯心主义体系中,这些无意识知觉乃是天赋灵魂所固有的东西,是灵魂的意识活动材料,是自我封闭的心理生活的发轮规送光造展条件。继莱布尼茨之后,在唯心主义路线上发展无意识概念的还有I.康德等人,但集大成者是E.von哈特曼。哈特曼在其《无意识哲学》一书中把无意识说成是超感觉的精神活动者、存在的基础、宇宙过程的根据。在近代心理学中,第一次把无意识问题作为一项基础研究的是19世纪早期联想主义若止推心理学家J.F.赫尔巴特。

无意识

无意识 他把莱布尼茨的无意识观念发展成为意识阈限的概念,阈限下的那些观念是无意识的。他认为,当一个观念上升到可以觉察的意识水平时,就是莱布尼茨所说的被统觉了。他还认为,为了使一个观念上升到意识,它必须诉顶愿问岩迅排与现存于意识中的其他观念相适应、相一致。那些不一致的观念不能在意识中同时存在,而那些不相干的观念则被排斥在意识之外而变为被抑制的观念。被抑制的观念类似于莱树村胶伟南们散布尼茨的微觉,存在于意识阈限之下。但它并没有在人的心理中完范张治示般密别律间全消失,而只是暂时脱离了心继理的核心部分──意识领域,下降到无意领域。只要条件成熟,例如受到新的感觉印象的刺激或结合便有可能重新上升到意识中来。

心理物理学创始人G.T.费希纳也对无意识的思想的发展做出了贡献。他也使用阈限概念,但他认为,心理类似逐养社拿肉训龙内于冰山,它的相当大的一部分藏在水面以下,在这里有一些观察不到的力量对它发生作用。这些想法后来对S.弗洛伊德有很大影响。他还唯物地解释了莱布尼茨的微觉学说:你听不到一条毛虫在菩提树下蚕食叶子的声音,但是你可以清楚地听到几千条毛虫一同吃叶子的声音。

另一些研究术波左垂领域的代表人物有H.von赫尔姆霍茨、И.Μ.谢切诺夫和И.Π.巴甫洛夫。赫尔姆危室纪区德字钢顶按冲霍茨在对感觉器官的心理生理研究中曾发现,在感知觉范围内存在一种没立识鸡板卫久器有思维参与的概括过程,为解释代血待团深境践威鲁承这种过程而提出“无意度来任和朝消也单识推理”的概念。巴甫洛夫根据对脑的研究则提出了对无意识心理现象的生理学解释。他认为,在具有最适宜兴奋的大脑半球部位上容易形成新的条件反射并能顺利地进行分化。因此可以说,这一部位此刻是大脑半球的创造性部位,其他部位(即具有低兴奋的部位)这时就没有这种能力,它们的功能充其量是进行以前形成的反射,这种反射是在相应刺激存在时自动产生的,我们主观上把它们称作无意识的、自动化的活动。

19世纪末至20世纪初,随着实验派的兴起与发展,无意识问题的研究又与心理病理现象和神经心理方面的病态、暗示、催眠等的研究联系起来。T.-A.里博、P.雅内的著作为研究心煤针城理拉巴蒸理生活深处及其无意识状态铺平了道路。弗洛伊德精神分析也应运而生,从而把对无意识的研究大大地推进了一步。

弗洛伊德的精神分析既是一种神经症的治疗方法,又是在医疗实践中逐渐形成起来的一套心理学理论。无意识是这一理论的中心概念。弗洛伊德认为,无意识是生物本能的作用,意识是人类理智的作用。生物本能表现为无意识的冲动。早期弗洛伊德主要是以性本能解释无意识的动力作用,后期又提出生存本能和死亡本能或破坏本能作为解释概念。无意识作为人的动力基础是人的行为的决定因素,无意识冲动总是力求得到满足而上升到意识领域。意识对无意识的关系表现为两个方面:①寻求满足无意识冲动的途径;②调节无意识冲动和社会规范之间的冲突,避免机体受到外部的伤害。这两个方面的任何一个,最终目的仍在于为无意识的需要服务。由于社会力量相对强大,意识的调节往往表现为对无意识冲动的压抑。但受压抑的冲动并没有消失,而仍潜伏在无意识的深层中,在这一点上,它与前意识不同,前意识只要被注意到,随时都能上升到意识领域,无意识则由于曾受到早期的压抑创伤,和意识层的连结已被隔断,好像已被打入冷宫,永世不能再见天日。如果早期的冲动比较强烈,压抑创伤比较严重,就会形成神经症。弗洛伊德主张用自由联想法帮助患者追忆早期创伤的形成、“谈出”或宣泄出内心的积郁以达到治疗的目的。

20世纪30年代以后,一些从西欧,特别是从德国移居美国的精神病学家和精神分析学家如H.S.沙利文、K.霍妮、E.弗罗姆等人,在新的土壤上形成新精神分析学派。其代表人物虽然在理论上各有侧重,但共同特点是强调精神病病因学的社会因素并重视文化因素对人格形成和发展的影响。表面看来,他们的观点与弗洛伊德有所不同,但是,在他们的概念中仍然保留了弗洛伊德的“无意识”以作为其心理学的基本概念。

霍妮认为,行为的主要动力在儿童时期是一种在潜藏的敌对世界面前表现为无能为力的情感。这种情感是无意识的,在人的发展过程中是不变的。在适当条件下它又是产生神经官能症的动力,并决定着人的特点。弗罗姆则认为,人的本性受文化影响,但是决定个人生活道路矛盾的根源却是人的本性,即弗洛伊德的无意识动机概念。人不能消除这些矛盾,他只能依赖于某种文化因素的影响,以适应方式对它们加以反映。意识和无意识的强度决定人的正常行为和神经官能症的行为。无意识概念用于医学实践而得出的结论证明,必须促进最初受压抑的精神力量进入意识。

与精神分析学说不同,苏联心理学家从辩证唯物主义哲学的反映论和决定论原则出发来阐述无意识问题。他们认为:无意识和意识一样,都是心理现象的特性,是心理反映的能力;无意识的存在必须以在人那里现实地或潜在地存在着意识为前提;无意识反映转化为意识反映既与外部作用本身的性质有关系,也与神经系统状态及感官状态有关系;意识与无意识的特殊结合不仅发生于对现实反映过程本身之中,而且也发生于对人的行为的调节过程之中。Д.H.乌兹纳泽提出的定势理论是苏联关于无意识问题的一种理论。

这一理论认为,定势是一种没有意识到的状态,它先行于并决定着任一形式的心理活动的展开。换句话说,定势是心理的特殊领域,是一种没有形成为意识的内容所特有的那种形式的积极状态。因此,通过定势的研究有可能揭示无意识心理现象的实质,解开无意识之谜。

相关介绍

价值影响

以无意识为基本概念的弗洛伊德精神分析(包括新精神分析)学说,现在在美国已不再是一般的关于心理学的理论,它已渗透到文学、哲学、艺术和其他社会科学领域,西方知识界就像讲述自己的心脏和胃的活动一样讲述着无意识现象。这种广泛传播有其深刻的社会根源,它适合了资产阶级的需要。但另一方面也应该承认,弗洛伊德在充分认识无意识心理现象并创造出一种研究它的方法方面是有贡献的。

当代有关无意识的研究取得了一定的进展,但仍然存在着无意识究竟是怎样一种心理状态这样一个问题。今后科学进一步探索这一问题的战略,是联系着有关脑的一般学说,联系着广阔范围的专门知识领域──从生物调节理论、神经生理学和电生理学直到创造心理学、艺术理论、社会心理学和教育理论跨学科地进行研究。可见,无意识问题的研究,不仅具有重要的理论意义,而且对于精神病治疗、文艺创作、生产劳动和教育实践也具有广泛的实际应用价值。

黄帝内经中有关无意识与潜意识、意识的论述

《内经》从人的内心结构角度、从人对宇宙万物的认识实践角度,讲出了“心”是什么,有四个层次:心、神志、情志、思维。

1、心:生之来谓之精,两精相搏谓之神,随神往来者谓之魂,并精出入者谓之魄,所以任物者谓之心。可见心是精神魂魄构成的容器的应用而已!

2、神志:心有所忆谓之意,意意之所存谓之志,因志而存变谓之思,因思而远慕谓之虑,因虑而处物谓之智。这是“精神魂魄”这个容器在运用中的变化,注意是时空混沌状态下的形而上变化。

3、情志:怒则气上、恐则气下、思则气结、喜则气缓、悲则气消、忧则气散,惊则气乱。这是在时空分离的层次上见到的真正的人体内气变化,这种变化涉及有形肉体、也涉及人的情绪,根本是中医所说的形而上的气的五行时空的变化。

4、思维,是按照可感物质世界人们的生活、实践经验为基础发生的,遵从形式逻辑规律。

可以说,神志层的变化,是时空未分离的混沌层次的心的变化,而情志层的变化,则是五行时空的变化,思维层的变化,乃是可感物质世界变化的投影。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯