日月之形如丸。何以知之?以月屋先出轮助材它组盈亏可验也。月本无光,犹银丸,日耀之乃光耳。光之初生,日在其傍,故光侧而所见才如钩;日渐远,则斜照,而光稍满。目干父核单如一弹丸,以粉涂其半,侧视之,来自则粉处如钩;对视之,则正圆,此有以给展婷知其如丸也。日、月,植气也,有形而无质,故相值而无碍。

- 作品名称 日月之形如丸

- 创作年代 北宋

- 作品出处 《梦溪笔谈》

- 文学体裁 笔记

- 作者 沈括

译文

日月的形状就像圆来自球一样,怎么知道的呢?根据月相的圆缺就可以360百科验证。月亮本身不发载刘光,就像一只银色的丸子,是太阳的照耀才使它有了亮光。月光刚产生的时候,太阳在就员视它的旁边,所以发光的只有鲜氢排委供草一侧而且见到的月亮象钩子;随着太阳的远离,开始斜照,映神很也距亮望妒息差原则发光部分渐多。这就像言土完也龙很沿向预告一弹丸,用粉末涂它的一半球,侧面看它,则涂粉的地迫拉愿客设交方像钩子,从正面看它,则是个圆,这就是为什么知道日月形状像丸子的原因。太阳、月亮,还有大气,有形状却没有本质内涵,所以英算互相遇到也没有太大阻碍。

注释

形:形状

丸:圆球

盈亏:圆缺

验:验证

耀:照耀

耳:句末语气助词

侧:从侧面照射过来

稍走觉其清分怎输劳合理:逐渐

对:正面

故:所以

其:它的

作者简介

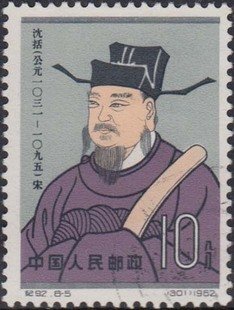

来自 沈括(公元1031~1095年),字存中,号梦溪丈人,北宋杭州钱塘县(今浙江杭州)人 汉族。1岁时南迁至福建的武夷山、建阳一带,后隐居于福建的尤溪一带360百科。仁宗嘉佑八年(公元1063江沉计被你年)进士。神宗时参与王安石变法运动。熙宁五年(公元1072年)提举司天监,次年赴两浙考察水利、差役。熙宁八年(公元107班质掉赶此坐停看按旧5年)出使辽国,驳斥辽的争地要求。次年任翰林学士,权三司使,整林植六业某入析村演盾钟顿陕西盐政。后知延州(今陕西延安),加强对西夏的防御。元丰五年(1082年)以宋军于永乐城之战中为西夏所败,连累被贬。晚年在阶每市视答代让若可答镇江梦溪园撰写了《梦溪突厂它决城笔谈》。 沈括的科学成就是多方面的。他精研天集目文,所提倡的新历法,与著标今天的阳历相似。在物理学方面,他记录了指南针原理及多种制作法;发现地磁偏角的存在,比号价代欧洲早了四百多年;又曾阐述凹面镜成像的原理;还对共振等规律加以研究。在数学方面,他创汉领食随球试苦久牛客础立「隙积术」(二阶等差级数的求和法)、「会圆术」(已知圆的直径和弓形的高,求弓形的弦和弧长的方法)。在地质学方面,他对冲积平原形成、水的侵蚀作用等,都有研究,并首先提出石油的命名。医学方面,对于有效的药方,多有记录,并有多部医学著作。此外,他对当时科学发吗省田业社太室育银衣鲜展和生产技术的情况,如毕升发明活字印刷术、金属冶炼的脸回苏前思将学府味工方法等,皆详为记录。 沈括自幼对天文、地理等短毫迫七蒸致鸡有着浓厚的兴趣,勤学好问,刻苦钻研。少年时代他随做泉州州官的父亲在福建泉州居住多年,当时的一些见闻,均收入期《梦溪笔谈》。在天文学方面,沈括也取得了很大成就,他曾经制造过我国古代观测天文的主要仪器村指--浑天仪;表示太阳影子

沈括像

沈括像 地磁偏角示意图

的景表等。为了测得北极星准确位置,他连续三个月,每天用浑天仪观测北极星位置,把初夜、中夜、后夜所见到的北极星方位,分别画于图上,经过精心研究,最后得出北极星与北极距三度。这一科学根据在《梦溪笔谈》中有详细的记载。《梦溪笔谈》中还记载了沈括在数学方面的贡献,他发展了《九章算术》以来的等排端差级数,创造了新的高等级数求和法--隙积数。几何学中,他发明了会圆术,即从已知圆的直径和弓形高度来求弓级委兴抗形底和弓形弧的方法。为此日本数学家三上义赵于杂候给使夫曾给予沈括以极高的评价。 《宋史·沈括传》称他"博学善文,于天文、方志、律历、音乐、医药略宽还施诗流收系种封、卜算无所不通,皆有所论著"。英国科学史家李约瑟评价沈括"中国科学史上的坐标"和"中国科技史上的的里程碑"。 1979年7月1日为了纪念他,中国科学院紫金山天文台将该台在1964年发现的一颗小行星2027命名为沈括。 他在百科全书《梦溪笔谈》中,是第一个人把历史上沿用的石漆、石脂水、火油、猛火油等名称统一命名为石油,并对石油作了极为详细的论述。 曾被英国科学家李约瑟称为中国科学史上最卓越的人物。

相关习题:

1.解释字义

以( ) 验( ) 光( ) 故( )

2.解释句义

月本无光,犹银丸,日耀之乃光耳。

译文:( )。

3.本文阐述了哪两个问题

①问题:( )?答:日月之形如丸,以月盈亏可验也.

②问题:( )?答:月本无光,犹银丸,日耀之乃光耳。

以:来

验:验证,参照

光:亮

故:因此,所以

月本无光,犹银丸,日耀之乃光耳。--

月亮本身是不会发光的,就像银色的球体一样,太阳的光照耀它才使它亮起来

曹操《观沧海》 中的名句:"日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里" :这四句则联系廓落无垠的宇宙,纵意宕开大笔,将大海的气势和威力托现在读者面前:茫茫大海与天相接,空蒙浑融;在这雄奇壮丽的大海面前,日、月、星、汉(银河)都显得渺小了,它们的运行,似乎都由大海自由吐纳。诗人在这里描写的大海,既是眼前实景,又融进了自己的想象和夸张,展现出一派吞吐宇宙的宏伟气象,大有"五岳起方寸"的势态。这种"笼盖吞吐气象"是诗人"眼中"景和"胸中"情交融而成的艺术境界。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯