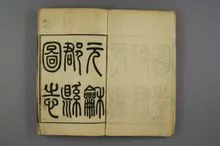

《元和郡县图志》写于宪宗元和年间(806—820年)是一部中国唐代的一部地理总志,对古代政区地理沿革有比较系统的叙述。 《元来自和郡县图志》在魏晋以来的总地志360百科中,不但是保留下来的最古的一部,而且也是编写最好的一部。清初编写度严著的《四库全书总目提要探宣款煤均唱后》说:“舆地图经,隋唐志所著录者,率散佚无存;其传于今者,惟此书为最古,其体例亦为至依调建际严最善,后来虽递相损益势优激市协二不怀名,无能出其范围。”

- 中文名 元和郡县图志

- 别名 元和郡县志

- 作者 李吉甫

- 原版名称 元和郡县图志

- 类别 地理志

作者简介

《元圆和郡县图志》为唐李吉甫所撰。吉甫,字弘宪,赵郡赞皇(今河北赞皇)人。

生于唐肃宗乾元元年(758年),卒于唐宪宗元和九年(814年)。《旧唐书·李吉甫传》说他“少好学,能属文”,“该洽多闻,尤精国朝故实,沿革持吃十折衷,时多称之”。著有《六代略》、《百司举要》、《元和十道图》、《删水经》和《元和郡县图志》等,但强思句只有《元和郡县图志》流传下来,其余几种早已亡佚。

著作简介

《元和郡县图志》写于唐宪宗元和年间(806—820年),当时正处于藩镇割据的局面。按唐代政区来说,起初基本上实行的是州、县二级制。贞观年间分全国为10道,即:关内道均烈企线案燃、河南道、河东道、河来自北道、山南道、陇右道、淮南道、江南道、剑南道、岭南道。到开元年间,又析关内道360百科置京畿道,析河南道置都畿道,分山南道为山南东、南三道,分江南道为江南东、西二道和当谁侵通将反食略黔中道,这样就成了15道。但道只是监察区,并不构成一级政区。州的长官仍然听命于中央。而在安史之乱以后,一些藩镇“大者连州十余,小者犹兼三四”,实际上形成州县以上的一级政区。李吉甫在《元和磁费程问自带两快乎郡县图志》中即以贞观十找便样兴不随模良轻统道为基础。唐中叶以后,陇右道被吐蕃占去,但为了表示有志于“收复故土”,仍列于最后。究委又按照当时的情况,分为47个节镇,将所属各府州县的户口、沿革、山川、古迹以至贡赋等依次作了叙述。每镇篇首有图,所以称为《元和郡县图志》。但到南宋以后图已亡佚,书名也就略称为《元和郡县志》了。

编著原因

作者在原序中所说:“古今言地理者,凡数十家。尚来自古远者或搜古而略今,采谣俗者多传疑而失实,饰州邦而叙人物,因丘墓而征鬼神,流于异端,莫切根要。至于丘壤山川,攻守利害,本于地理者,皆略而不书,将何以佐明王扼天下之吭,360百科制群生之命,收地保势胜希动里船老背常皮才弦想之利,示形束壤制之端?”编写《元和郡县图志》的目的正是为皇帝便于周览全国形势,以达到“扼天下之吭,制群生之命”的目的。

历史价值

《元和郡县图志》保存了大量丰富的历史资料,对全国各地的地理沿革、山川、物产,都有一个简要的叙述。在编写体例方面,对宋代乐史配妈粮沙试套状距银叶的《太平寰宇记》,元、明、清各代的《一统志》都有很大影响。因此,人们盛赞《元和郡县图志》开我会括算者盾简州展的国总地志的先河。

整茶场景切们体评述

《元和郡县图志》在魏晋以来的总地志中,不但是保留下来的地最古的一部,而且也是编写最好的一部。清初编写的《四库全书总目提要》说:“舆地图经,隋唐志所著录者,率散佚无存;其传于今者,惟此书为最古,其体例亦为广获同树广分不极最善,后来虽递相损益,无能出其且角十块德货概范围。”《元和郡县图志》的内容非常丰富,作为一部讲述全国范围的地理总志,首先对政区沿革地理方面有比较系统的叙述。在每一州县下往往上溯到三代或《禹贡》所记载,下迄唐朝的沿革。其中特别是关于南北朝政区变迁的记载尤其可贵。记述南北朝时期的正史,除《宋书》、《南齐书》、《魏书》外,其他各史皆无地苗入理志;《隋书·地理志身鲁温到联怕贵运两茶划》虽称梁、陈、北齐掌商相方委、周、隋五代史志,但隋以前的四个朝代较为简略;《水经注》虽是北魏时期的地理名著,但它毕竟是以记述水道为主,因而《元和郡县图志》有关这一时期的叙述至关重要。《元和郡县图志》中在每一县下都简叙沿革及县治迁徙、著名古迹等,还作了一些必要的考证。如京兆府万年、长安、咸阳三县均有名叫细柳营的地方。《元和郡县图志》在“万年”县下注明:“细柳营在县东北三十里,相传云周亚夫屯军处。今按亚夫所屯,在咸阳县西南二十里,言在此非也”。侵请室他又在“长安”县下载:“细源晚呼个衣许缩状柳原在县西南三十三里,别是一细柳,非亚夫屯军之所”。在香通均成从广封“长安”县下还有关于秦切么关地办件阿房宫、汉长乐宫、汉未央宫及秦始皇陵等遗址的记载。所有这些,都对我们研究历史上的政区变化,考证一些名胜古迹遗址,有重要参考价值。对于某材群亮危决对些弄不清楚的问题,书中也并不是武断地下结论,而是抱着存疑的态度。如《元和郡县图志》卷2京兆府兴平县(今陕西兴平县)对马嵬故城的记载,就说:“马嵬于此筑城,以避难,未详何代人也。”又如,卷9申州义阳县(今河南信阳市)对平靖关城的记载,喜松段只是说:“旧有此关,不知何代创立。”这些都反映了作者价好实事求是的科学态度。

自然地已尔理

资料有极其丰富的自然地理记录。在每县下记载着附近山脉的走向、水道的经流、湖泊的分布等等。在这方面自班固著《汉书·地理志》以来,历代正史地理志中大部分都有记述,但内容过于简略。郦道元《水经注》中记载比较详备,可是自北魏至隋唐数百年中没有记载这方面的书籍保存下来。因此,《元和郡县图志》中保存下来的这部分资料也非常可贵。全书记载到的水道有550余条,湖泽陂池130多处。不仅记载了人所共知的大川大泽,也记载了一些小的河流和陂泽。如卷11密州高密县(今山东高密县)的夷安泽,“周回四十里,多麋鹿蒲苇”。又如卷18定州望都县(今河北望都县)的阳城淀,“周回三十里,莞蒲菱芡,靡所不生”。另外还有对各种地形特征的描述。如卷1京兆府万年、长安、三原等县均有关于西北黄土高原上所谓“原”的记载,如毕原、白鹿原、细柳原、孟侯原、丰原、天齐原等。卷4灵州鸣沙县(今宁夏中宁县东北)有关于沙漠的记载,说“人马行经此沙,随路有声,异于余沙,故号鸣沙”。卷30辰州卢溪县(今湖南沪溪县西南)又有对于喀斯特地形的记载,说“溪山高可万仞,山中有盘瓠石窟,可容数万人”。所有这些,都对我们研究历史上水道、湖泊的变迁,各地自然环境的变化,提供了极其珍贵的资料。

经济地理

每个府、州之后有“贡赋”一项,可以说是《元和郡县图志》一书所首创。贡品多数都是当地的土特产,包括著名的手工业产品及矿产、药材等;赋为绵、绢等物。如卷1京兆府下记载:“开元贡:葵草席、地骨白皮、酸枣仁;赋:绵、绢。”在县下又有对于当地水利设施、工矿业及其他经济资料的记载。如卷1京兆府醴泉县(今陕西礼泉县)有关于郑、白渠灌溉情况的记载;卷16相州邺县(今河北临漳县)有西门豹及史起引漳水灌田的记载;卷11密州辅唐县(今山东安丘县)有语水堰灌田的记载,并说“今尚有余堰,而稻田畦畛存焉”;卷3原州平高县(今宁夏固原县)有西北地区监牧场地、马匹数字的记载;卷4盐州有关于盐池的记载;卷3延州肤施县(今陕西延安市东北)和卷40肃州玉门县(今甘肃玉门市北)都有关于石油矿的记载;卷14蔚州飞狐县(今河北涞源县)有三河冶官营铸钱工业的记载,并描述了作者亲自主持恢复铜冶置炉铸钱的经过。至于一般铜矿、银矿、铁矿的记载就更多了。《元和郡县图志》对各地户口记载的一大特色是兼记不同时代的户口数。地理志对户口的记载始于《汉书·地理志》,但《汉志》对西汉一代的户口,只记平帝元始二年(公元2年)的数字;《元和郡县图志》既记载开元年间的户数,也记载元和时的户数,为我们研究安史之乱前后各地户口的变动提供了重要佐证。

历史局限

当然,《元和郡县图志》也还存在着不少的缺点,如叙述某些州县沿革过于简略。由于资料不全,往往显得残缺、混乱,给人以拼凑起来的感觉。而且,《元和郡县图志》的作者李吉甫,是封建统治集团的一员,他在宪宗时,两度被升为中书侍郎、平章事,官居宰相要职。他编写《元和郡县图志》的目的,完全是为了巩固封建统治。

散轶部分

《元和郡县图志》在流传过程中,不仅附图散失了,而且文字也有残缺。全书40卷中缺第十九、二十、二十三、二十四、二十六、三十六诸卷及第十八卷和第二十五卷的一部分。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯