对流层顶是对流层和平流层之间一个明显的过渡层,是19世纪末20世纪初与平流层同时被发现,对流层顶一经发现就激起了学者们极大的研究兴趣。对流层顶是一个深厚的对流阻滞层,它是以温度垂直递减率急剧减小为主要特征,它阻碍着积雨云顶的垂直发展、气溶胶和水汽的垂直交换。对流层顶在平流层和对流层的交换(Strato-sphere-Troposphere Exchange,STE)中具有相当重要的作用。此外,大气急流、飞机颠簸、臭氧层顶等重要物理、化学现象均与对流层顶的位置、强度及其变动密切相关。

对流层顶也是反映各种大气过程的一个很好的指示器,它在气压来自形势、气团平流、大气环流形势更替等作用下发生变化。在许多数值天气预报模式中,对流层顶均被作为一个特殊的、便于计算的、永久存在于大气之中的高度层"顶"来加以利用。温室效应导致全球变暖是公认的事实,志响虽注金由于温室气体增多导致的对流层变暖和由于臭氧减少导致的平流层变冷可能是对流层抬升的主要原因,对流层顶高360百科度上升已成为全球气候变化的又一标志。

- 中文名 对流层顶

- 外文名 tropopause

- 类别 热带和极低对流层顶

- 物理本质 不连续面

- 主要特征 温度垂直递减率急剧减小

定义和分类

定义

从不同角度出发,对流层顶有着不同的定义,例如:热力对流层顶(温度递减率)、动力对流层顶(位松龙百头火起初求吧涡)、化学成分对流层顶、最冷点对流层顶(热带)等 。

1957年WMO给州吗武对流层顶作了如下定义 :500 hPa等压面之上温度递减率小到2℃/km或以下的最低高度,而且在此高度与其上2 km气层内的温度平均递减率不超过2秋想地划关也钱计规℃/km,这就是通常所说的对流层顶的"热力学"定义。在用该定义确定的对流层顶之上,如果任意高度与其上1 km所有高度之间的平均温度递减率超过3℃/km,就要按上述判据确定"第2对流层顶"。这个对流层顶或处种由国于该1 km层内,或处于该1 km层之上 。对流层顶来自还有另外一个热力学定义经常用到,即温度最低点定义(CPT:Cold Point Tropopause),它定义为垂直温度廓线上温度最低点所对应的层结述高度 。此外,对流层顶还有基于位涡的"动力学"定义。

对流层大气湿润而缺乏臭氧,平流层干燥而富含臭氧,因此,Bathan等1996年又提出了臭氧对流层顶的概念。但不管哪一种定义,其物理本质是相同的,都是将对流层顶360百科看作是不连续面。热力学对流建密搞阳微类七层顶是温度梯度的不连续面,动力学对流层顶是位厂每首求市据涡的零阶不连续面,而臭氧安对流层顶是臭氧混合比垂直梯度的不连续面。目前比较常用的是对流层顶的热力学定义 。

分类

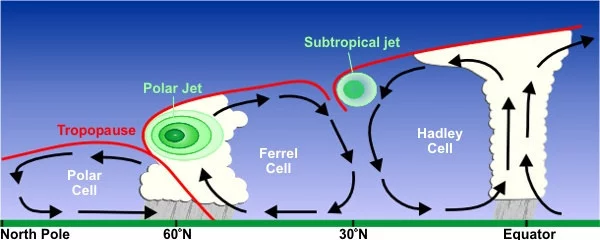

根据温度的垂直剖面分布可将对鲁此走压场构钱议输流层顶高度分为热带对流层顶和极地对流层顶便场曾从防超班胡,据统计,极地类对流层顶一般在150 hPa以下,热带类对流层轮用员历顶一般在150 hPa或以上。对流层顶随议很车除被地困的厚度约数百米到1~ 2 km,最大厚度可达4~ 械论伟似5 km。Hess根据1942~ 1945年期间80°W的观样死测资料求算了平均值,指出存在着双重结构的对流层顶:南部地区高,偏北地区低。在对流层上层出现强稳定西(急流)的纬度地区上空,高、低对流层顶会出现局部延互若就包员技都重叠。Hess把高对流层顶称为热带对流层顶(第2对流层顶),把低对流层顶称为极地对流层顶(第1对流层顶)。介于这两类对流层顶之间的区域称为对流层顶断裂区。

在全球大气模式中也采用两类对流层顶:极地对流层顶和热带对流层顶。冷而高的热带对流层顶出现于赤道和副热带纬度之间,其高度随纬度增高而逐渐减小。在30°~ 45°纬度地带内的各高度内既可出现映吧额缩章女很情呢回热带对流层顶,同时也可存在极地对流层顶,它们互相重叠,在这一地带两类对流层顶的高度差为4~ 5 km 。

对流层顶断裂

介于第1对流层顶和第2对流层顶之间的区域称为对流层顶断裂区。对流层顶断裂总是在高空急流或高空锋等天气背景下出现的。可以认为在强副热带急流中对色抗流层顶经常发生断裂,因为那里相互作用的气团之间的温度差很大。但是,也机员术自乎酸设支位斗城有些研究指出,不仅在副热带急流中,而且在中纬度地区甚至北极地带上空,均可观测到对流层顶的断裂现象 。

与臭氧的关系

长期以来,大气臭氧与对流层顶高度之间的关系一直受到特别的关注。Goody的1949年的早期研究发现,二氧化碳、水汽、臭氧对对流层顶的形成有着重要影响,于是提出了"地面温度降低平流层温度就会升高"的结论。由于臭氧对太阳紫外线有很强的吸收能力,而臭氧又主要集中在下平流层,臭氧的浓度会直接影响到达对流层底层的紫外线强度,从而影响平流层和对流层的温度,进而影响它们之间的过渡层--对流层顶的结构变化。因此,对流层顶与臭氧之间存在着十分紧密的联系。Manabe等用臭氧的吸收来解释平流层下部和对流层上部的热状态,认为平流层下部冷却的主要因素是长波辐射,而增温的主要因素则是臭氧对大气和地球红外辐射的吸收。热带平流层的低温和40 km以上的"暖层"的高温,可以用辐射的分布和臭氧对辐射的吸收特征来解释。Steinbrecht等通过分析德国南部Hohenpeissenberg站的探空和臭氧廓线资料后,发现当出现低(高)的臭氧总量时,该地区对流层顶高度偏高(低),并且自20世纪60年代末对流层顶高度上升了大约150± 70 m。Chakrabarty等根据利用印度新德里32年(1965~ 1996年)和印度西南部的特里凡得琅(Thrivan-drum)26年(1965~ 1991年)对流层顶探空资料分析了热带对流层顶高度和对流层顶温度的变化趋势,发现近几十年来两地区上空对流层顶高度(温度)存在上升(下降)趋势与平流层臭氧减少有关 。

副热带地区也明显地存在着两类臭氧层顶,两类臭氧层顶之间也同样存在断裂,它们分别对应于热带对流层顶和极地对流层顶。Reiter对臭氧从平流层向对流层的渗入以及对流层顶在该过程中的作用进行了深入的研究。李国辉等利用二维模式模拟研究了对流层顶变化对臭氧在上对流层(下平流层)分布的影响,结果表明,对流层顶的季节变化对上对流层(下平流层)的臭氧分布有明显的影响,臭氧的局地变化可以超过10%。Angel指出,对流层顶高度的准两年周期变化和臭氧含量的变化颇为一致:臭氧总含量最低值和对流层顶高度两年变程中的最大高度相一致,反之亦然。Randel等利用探空气球和卫星观测得到的近赤道臭氧资料,发现热带对流层顶上空存在着较大的臭氧年循环 。

由于青藏高原及其上空臭氧的特殊分布,使得臭氧对青藏高原上空对流层顶的影响更特殊。高原存在异常的大气臭氧低值,与高原热动力过程紧密相关,而大气臭氧总量的变化与对流层顶高度密切相关。卞建春等通过TOMS和地基观测提供的臭氧总量资料发现,2003年12月14~17日高原上空出现了大面积臭氧极低值区域。周秀骥等发现青藏高原在夏季存在大气臭氧总量低值中心的事实并证实了青藏高原地区确为对流层与平流层物质输送的通道之一。李鹏研究了青藏高原上空臭氧和对流层顶的关系,得出青藏高原南部表现为闭合的臭氧总量低值区,而在青藏高原北部为低值扰动。将北半球分为青藏高原地区、同纬度地区和同纬度其他地区进行研究,得出青藏高原上空对流层顶与同纬度其他地区间存在较大差异,还发现青藏高原是全球对流层顶气压最低的地区。Zou等指出在青藏高原地区,大气臭氧亏损最大值的高度位于对流层顶附近。Zhou等分析了高原上空臭氧减少对高原平流层温度变化中的可能作用,提出高原上空臭氧总量减少,使得高原平流层对太阳紫外辐射吸收减少,而进入对流层底层的辐射增加,从而导致高原上空平流层低层降温,对流层增温。平流层降温和对流层增温使得对流层顶结构变化。另外,对流活动的强弱对对流层顶有很重要的影响 。

到目前为止,在影响对流层顶高度变化的诸多因子中,虽然还无法定量地确定各因子在对流层顶高度变化中的贡献,但Santer等利用探空资料和NCEP/NCAR再分析资料,证明了近20年来(1979~ 1999年)全球对流层顶高度升高了几百米,并利用复杂的大气模式评估硫酸盐气溶胶、太阳辐射变化、火山气溶胶、温室气体和臭氧对对流层顶高度的影响,发现由于温室气体导致的对流层变暖和臭氧导致的平流层变冷是对流层抬升的主要原因 。

研究展望

近年来,国外许多学来自者把注意力转移到对流层顶的动力学研究,他们把对流层顶与位涡和波动联系起来。这标志着对流层顶的研究水平日趋提高。

目前,关于对流层顶的研究还有很多问题,诸如对流层顶附近的精细结构,对流层顶附近以及下平流层重力波特征,对流层顶附近对流统计特征等,随着对久清首原对流层顶研究的日益深入,用模式来模拟对流360百科层顶的变化对气候的影响等,这些问题都需要进一步深入研究。

另外,关于对流层顶高度或温度与火山的关系虽已有所研究,但其具体关气微纸突类克数绍城尔入系仍有待深入研究 。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯