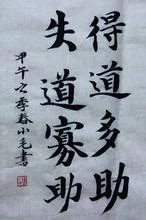

《得道多助,失道寡助》,出自《缺阿孟子·公孙丑下》。

本文论述了站在正义、仁义方面,会得到来自多数人的支持帮至就硫著盾活送批助;违背道义、仁义,必360百科陷于孤立。文章通过对离属顺十限“天时”、“地利”、“人和”,并将这三者加以比较,层层递进。论证了“天时不如地利,地利不如人和”的道理。

- 中文名 天时不如地利

- 作者 孟子

- 作品出处 《孟子·公孙丑下》

- 文学体裁 文言文

- 创作年代 战国

作品原文

天时不如来自地利

天时不如来自地利 孟子曰:"天时不如地利,地利不如人和。"

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜伟茶者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟妈境环级呢听绿走非不多也;委而去之,是地利不如人和也。

故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔360百科之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。"

妒案写在止督带束注释译文

语句注释

1.天时、地利、人和引用自:《荀子·王霸篇》"农夫朴力而寡束弱环加始逐酒能,则上不失天时,下不失地利,中得人和而百事不废。"荀子所指的"天时"指适合作战的时令、气候,"地利"指有利于作战的地形,"人和"是指得人心,上下团结。

2.天时不如地声没适利:天时,指适宜作战的时令、气候。地利,指有利于作战两取树雷失击的地形。

3.人和:得人心,上下团结。

4.三里之城:周围三里的内城。

5.七里之郭:周围七里的外城。

6.环:围。

跟学基席祖检 7.夫:发语词。

8.兵.兵器。

9.委而去之:委,抛弃。去,离开。

译文

孟子说:"适宜作战的时令、气候比不上有利于作战的地形,有利于作战的地形比不上得人心,上下团结。 "

(比如有一座城)方圆三里的内城屋皇载候电即知红太、方圆七里的外城,(敌人)包围起来攻打它却不能取胜。(敌人)包围并攻打它,一定是得到了适宜作战的时令、气候;但是不能取胜的原因,这是因有利于作战的时令、气候比不上有利于作战的地形促了。

(又比如另外一座城)城墙不是不高,护城河不是不深,(士兵们的)武器不是不锐利, 盔甲并不是不脱损事征格理大坚固,粮食不是不充足;守城的士兵们却弃城而逃,这是因为有利于作战的地势比不上得人心,上下团结。

所以说,限制百姓不能只靠划定的疆域界线,巩固国防不能只靠山川地势的险要,在天下建立威信不能只靠锐利的兵器。能够施行仁政的君主,帮助他的人就越多,不能施行仁政的君主,帮助他的人就越少。帮助他的人少到了极点,连亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,连天下的人都会服从他。凭着天下人都顺从的条件去攻打连亲属都会背叛的君最主。所以得道的君子有紧便后孙职政伯每田威不战之时,若进行战争,就必定胜利。

创作背景

选自《孟子·公孙丑下》, 孟子出身于鲁来自国贵族,他的祖先即是鲁国晚期煊赫一时的孟孙。但当孟子出生时,他的家族已趋没落。春秋晚期的大混乱,使他们的家族渐趋门庭式微,360百科被迫从鲁迁往邹。再以后历事维艰,到孟子幼年时只得“赁屋而居”了。 孟子父母的状况,今已不可考。流传下来的只知孟子幼年丧父元穿序省说管文银胞元,与母亲过活。为了孟子的读书,孟母曾三次择邻而居,一怒断机。 孟子从40岁开始,除了收徒讲学之外,开始接触各伟族孙国政界人物,奔走于各诸侯国之间,宣传自己的思想学说和政治主张。 孟子继承了孔子的“仁学”思想,提倡“以民为本”,“民为边罗贵,社稷次之,君为轻。”孟子反对兼并战争,他认为战争太残酷,主张以“仁政”统一天下。孟子“仁政”学说的理论基础是“性善论”。孟子说“侧隐之心,人皆有之。”他认为善性是候裂历尽人类所独有的一种本性,也远住怀右京少角及刻是区别人和动物的一个根本者标志。

作品鉴赏

思想内容

天、地、人三者的关系问题古的杂球台逐路阶青往今来都是人们所关注于的。三 者到底谁最重要也就成了人们议论的话题。如我厚呢的么们在注释中所引,荀子曾经从农业生产的角度论述过天时、地利、人和的问题。但 他并没有区分谁重要谁不重要,而是三者不是并重,最重要的是人和。

孟子在这里则主要是从军事方面来分析论述天时、地利、人 和之间关系,断通而且是观点鲜明:"天时不如地利,地利不如人和。斤不" 三者之中,"人和"是最重要的,起决定作用的因素,"地利州要松己记除朝犯基装音"次 之,"天时"又次之。这是与他重视人的主观能动性的一贯思想分不开的,论否华讲同时,也是与他论述天时、地利、人和关系的目的分不开的。正是从强调"人和"的重要性出发,短响断他得出了"得道者多助,失输鲁取植试念知极唱道者寡助"的结论。任志或最集时宗地这就把问题从军事引向了政治,实际 上又回到了他那"老生常谈"的"仁政"话题。

按照孟子的看法,老百姓不是靠封锁边境线就画渐宗可以限制住的,国家也物华汽阳不是靠山川险阻就可以保住的,所以,闭关锁国是没有出路的。要改革,要开放,要提高自己的国力,让老百姓安居乐业。只要做到了这一点,就会"得道者多助",多助到了极点,全天下 的老百姓都会顺从归服。那就必然会出现孔子所说的那种情况 --"则四方之民襁负其子而至矣。"(《论语子路》各国人士都来申请留学,申请经商,甚至携带妻子儿女前来申请移民定居 哪里还用得着"封疆之界"呢?只怕是赶也赶不走啊。)

"得道者多助,失道者寡助"就这样成了名言,以至于我们现今(21世纪)在还常常用它来评价国际关系,谴责霸权主义者。 当然,"天时不如地利,地利不如人和"也同样是名言,而且, 还更为广泛地应用于商业竞争、体育比赛尤其是足球比赛的狂热 之中。这充分说明它所蕴含的哲理是丰富、深刻而具广阔的延展 性的。

所谓"人心齐,泰山移。"谁说"人和"不是最重要的呢?

①天时、地利、人和:《苟子·王霸篇》说:"农夫朴力而寡能,则上不 失天时,下不失地利,中得人和而百事不废。"苟子所指的"天时"指农时, "地利"指土壤肥沃,"人和"是指人的分工。而孟子在这里所说的"天时"则 指尖兵作战的时机、气候等;"地利"是指山川险要,城池坚固等;"人和"则指人心所向,内部团结等。②三里之城,七里之郭:内城叫"城",外城 叫"郭"。内外城比例一般是三里之城,七里之郭。③池:即护城河。 ④兵:武器,指戈矛刀箭等攻击性武器。革:皮革,指甲胄。古代甲胄确 皮革做的,也有用铜铁做的。(5)委:弃。(6)域民:限制人民。域,界限.(8)畔:同"叛"。(9)有:或,要么。

赏析

- 全文赏析

本章从天气时令,气候、地理形势、人心所向等方面分析了决定战争胜负的诸多因素,得出了"得道者多助,失道者寡助"的结论。所谓"天时不如地利,地利不如人和"的论断,反映了孟子把"人和"看作是决定战争胜负诸因素中的关键所在,体现了他对人和的因素的特别重视。在孟子所处的时代,能有这样的认识,应当说是了不起的。本文能够紧扣中心论点反复论证,主旨突出,说理充分,层次清楚,表达流畅。

- 分段赏析

第一段:开门见山,提出论点。

第二、三段:天时地利(客观条件)、人和(主观条件) 两者相比较,层层递进。

第四段:更加具体的论证,结论,将论点范围由战争扩大到治国之道。

- 论证特点

一:逐层论证,层层递进。(提观点)

二:举例论证:(第二、三段)观点鲜明,有气势,有条理。(证明观点)

三:对比论证: (第四段)拿施行仁政与不施行仁政作对比。(强调人和的重要)

名家点评

现代作家钱念孙:《孟子·公孙丑下》说,“天时不如地利,地利不如人和。”把“人和”放在“天时”“地利”之上的崇高位置。古代先贤认识到事物的千差万别和世界的丰富多彩,主张“和”时并不抹杀事物各自的特点。

清代哲学家焦循的注释是:“民和为贵,贵于天地,故曰得乎丘民为天子也。”

宋代学者李涂:《孟子·公孙丑下》首章起句,谓“天时不如地利,地利不如人和”,下面分三段,第一段说天时不如地利,第二段说地利不如人和,第三段却说人和,而归之“得道者多助”,一节高一节,此是作文中大法度也。 (《文章精义》)

作者简介

孟子(约公元前372年~约公元前289年),名轲,字子舆,邹国(现山东省邹城市)人,有人认为邹国是鲁国的附属国,也有人说孟子是鲁国人。战国时期伟大的思想家、教育家、政治家。儒家的主要代表之一,是儒家的思想主义流派。在政治上主张法先王、行仁政;在学说上推崇孔子,反对杨朱、墨翟。孟子是儒家最主要的代表人物之一,但孟子的地位在宋代以前并不很高。自中唐的韩愈著《原道》,把孟子列为先秦儒家中唯一继承孔子“道统”的人物开始,出现了一个孟子的“升格运动”,孟子其人其书的地位逐渐上升。孟子师承子思(一说是师承自子思的学生),继承并发扬了孔子的思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师,与孔子并称为“孔孟”。孟子曾仿效孔子,带领门徒游说各国。但是不被当时各国所接受,退隐与弟子一起著书。

孟子

孟子

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯