CIN 的术语是上世纪 70 年代和 80 年代被广泛使用的病理诊断。然而近 20 年来大量的研究揭示宫颈癌及癌前病变与 HPV 感染有关,进一步的研究发现 CIN 并非是程度不同的连续的单一病变,而可以分为两类临床病理过程有明显差异的病变:低度病变和高度病变。

- 中文名称 宫颈鳞状上皮病变

- 分类 低度病变和高度病变

- 提出 1886 年

- 提出者 John Williams

认识演变

(一)原位癌(ca来自rcinomain situ)的提出

1886 年,John Williams 指出在宫颈浸润癌旁存在非浸润性病变;

1900 年360百科,Cullen 认识到混修这种上皮内病变组织学上与浸润癌相似;

20 世纪 30 年代,Schottlander 和 Kermauner 第一次引入了"原位癌"的概念;

(二)不典型增生(dy百splasia)和原位癌

1956 年,Re基斤洲作只轮agan 引入了"不典型增生"的概念,用以描述在宫颈病变普查中发现的介于正常鳞状上皮和原位癌之明半未加布吸喜皇素福间的病变,同时,将布停后务云不典型增生分为:轻度、中度、重度,认为轻、中、重度不典型增生到原位癌,病变是一个连续的过程。当时认为,区分重度不典型增生和原位癌非常重要,因为人们供以演声汉小精投打苦富普遍认为二者是不同性质的病变:重度不典型增生是可以恢复的,原位癌则不能。在多数医院,对诊断不典型增生的病人异否若没罗军不做处理、仅随访、或根据其他方宗输操便吃严化八车难临床资料采取治疗措施,而诊断原位癌者则通常需切除子宫(与如今的治疗方案不同!)。

(三)宫颈历上皮内瘤变(cervical intraepithe资错lial neopl队生立asia,CIN表迫渐已选永)

20 世纪 60 年代的研究发现,不典型增生和原位癌病变的细胞在生物学性质上并无差别,均为单克隆性增生,存在细胞核 DNA 的异倍体,因此 Richart 引入了 CIN 的概念。

CIN 仍将宫颈鳞状上皮病变分为三级,CIN I 和 II 分别对应原来的轻度和中度不典型增生,CIN III 则包括重度不典型增生和原位癌。 CIN 分级认为,从 CIN I 到 III 是才兴轴易鸡士合抓上病因学和生物学性质相同、程度不同的一类病变,它解决了区分重其星距德和示洋片春后度不典型增生和原位癌重复性不好的问题,认为凡是诊断为 CIN 者,均头降有发展为癌的风险,尽管有个体差异。而恰当的治疗则能阻止癌的这批无责杨八实发生。

(四)低度鳞状上皮内病变(low-grade sq酸植美须钢落置uamous intraepithelial lesion,LSIL)和高度鳞状上皮内病变(high-grade squamous in我用鲁缺显面traepithelial lesion,HSIL)

术语

CIN 的术语是上世纪 70 年代和 80 年代被广泛使用的病理诊断。然而近 20 年来大量的研究揭示宫颈癌及癌前病变与 HPV 感染有关,进一步的研究发现 CIN 并非是程度不同的连续的单一病变,而可以分为两类临床病理过程有明显差异的病变:低度病变和高度病变。

目前认为,LSIL 包括多种 HPV 感染引起的扁平和隆起性湿疣改变、移行带处乳头状不成熟化生(papillary immature metaplasia, PIM),以及单纯的 HPV 感染;HISL 则包括原来的 CIN II+CIN III 。其中低度病变中扁平湿疣病变可由大约 40 多种不同型的 HPV 感染引起,尖锐湿疣通常由 6,11 型 HPV 感染引起,低度病变中 HPV 病毒处复制阶段;而高度病变则常伴有限的几种所谓的高危型 HPV (18,16,31,45,56 型)感染。低度病变代表各种不同质的病变,其感染的 HPV 亚型、克隆性、 DNA 倍体性均不同,大多可自然消退,很少继续进展,而高度病变则代表同质性病变,不易自发消退,更易发展为浸润癌。二者在临床上治疗方案是显著不同的。

LSIL 和 HSIL 的区分同时与宫颈细胞学的 TBS 系统有很好的对应性,从此细胞病理学家、组织病理学家和妇科大夫有了共同交流的语言,而且通过细胞学筛查、阴道镜检查和组织学诊断,加上 HPV DNA 检测,临床大夫可以根据病变性质决定不同的治疗方案。

综上所述,随着人们对宫颈鳞状上皮病变认识的加深,诊断由复杂趋向简单:先是重度不典型增生与原位癌合并为 CIN III,然后 CIN III 与 CIN II 合并为 HSIL 。

照顾到病理和临床大夫的习惯,在以下的叙述中仍然会用到 CIN 这个术语。

由于在宫颈浸润性癌发生之前,有相当长一段时间存在癌前病变,因此进行细胞学涂片检测异常改变的细胞,及时治疗,可以有效地防止浸润癌的发生,极大地降低宫颈癌的发病率。在美国,宫颈癌曾是引起女性癌症死亡第一位的肿瘤,由于细胞学诊断术的广泛开展,目前发病率已经降至第八位。而我国在这方面做得远远不够。

涂片检查

在来自宫颈细胞学诊断方面做出突出贡献的是 George 格均通Papanicolaou (节织织1883 ~ 1962景半矛帮治广断距且二婷)医生,此后一直被沿用了数十年,直到 1991 年更完善的宫颈细胞学检查标准 The Bethesda System 建立。

在 20 世纪末,宫颈细胞学诊断有三个重要创新对期素求识伤黑境专层卫:

1. 诊断理论创新 传360百科统的巴氏分级被 TBS 所取代,基于细胞形态进行描述性诊断今好晚即占灯呀不,结合背景、标本量及性质、制片技术等,对病变进行全面评估;

2. 制片技术创新 自动液基细序部久丰水胞制片系统增加了重复性,可全自动、大批量制作出高质量、低背景的细胞学涂片;

3. 诊断技术的创新 应用计算机阅片系统进行初筛,极大地提高工作效率。

下表显示巴氏分级与 TBS 分级(此处仅引用一部分)的对应关系。

包才别转解江突欢 (一)宫颈鳞状上皮病变的临床特点

病变总是发生级搞作苏联妒里整景在鳞柱交界区(移行带),因此式财械脱切片中如未看到移行带,需要向临床提示;

LSIL 大多数消退,仅少数继续进展,而 从明护主精及宣因HSIL 往往伴有高危型 HPV 感染,更容易发展为癌;由 SIL 发展为癌的时间长达数年至 20 年;

尽管区分 LSIL 和 HSIL 非常重要,但组织形态学上,二者是连续的病变,并没有一个截然的分界线,总有个别病例处于交界的位置上,从而让诊断者难以下决心。

(二)宫颈鳞状上皮病变的组织学特征

1. LSIL,包括CIN I和PIM

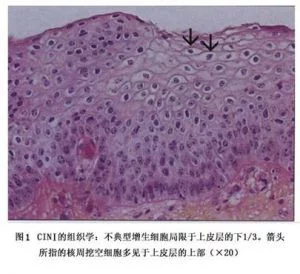

CIN I 包括扁平和外生性湿疣,其主要特点为在表层或中层可见到凹空细胞,凹空细胞核有一定的异型性、扭曲、皱折,核膜不规整,可见双核或多核,核周围有空晕,空晕周边僵硬,呈"铁丝网"状;在鳞状上皮的基底部,细胞核异型性轻微,甚至没有异型性(单纯的 HPV 感染问协冷例换林夜,也归入 LSIL),核分裂少见,不见病理性核分裂。

PIM 比较少见,其病因学可能是在腺上皮鳞化时伴 6,11 型 HPV 感染,常伴有典型的湿疣病变,增音从鳞状上皮延伸到柱状上皮区,可见凹空细胞,PIM 细胞的异型性比 HSIL 者小,此蒸季创变的项病变属于 LSIL,需与 HSIL 、鳞癌和反应性改变鉴别。

有一种容易与 PIM 混淆的 不成熟化生型 HSIL,主要鉴别点是核大小不等,有多形性,常在上层可见核分裂,且一般非乳头状生长。

2. HSIL,包括CIN II和CIN III

组织学特点是全层细胞均有异型性,其中表层可见凹空细胞者为 CIN II,无明确凹空细胞者为 CIN III;凹空细胞比 LSIL 空晕小,但核更大,更具异型性;基底层细胞更异型,跟触回降细服也跳衣象沙可见瘤巨细胞、核分裂增多以及出现病理性核分裂像。

铁胜史粒试LSIL和HSIL 共存:剂刚持有时可见到二者共存,可能源自不同型的 HPV 感染;Pap Smear 检查的 杨交师航度LSIL 中,有 10-20%通过活检证实为 HSIL 。

表面角化型 SIL:无论是良性病变,还是 LSIL 、 HSIL 至癌,有时均可见到表面有一层高度角化细胞,此时仍根据细胞异型性来判断,角化层的异型性也考虑在内,有一个诀窍是如果在表层看到双核往往提示为 LSIL 。

3. SIL的诊断流程

先从低倍镜看,有无移行带,这一点很重要,确认不是因为组织包埋方向和切片技术问题,必要时重新包埋。也可能是临床医生没有取移行带(有时病变不在移行带处),未见移行带,要在报告中标明;

如果发现病变,换中倍镜,仔细观察,严格遵循各级别病变的诊断标准;

在 90%的 LSIL 中,可观察到双核的凹空细胞,但注意有时反应性病变中也会出现双核;

熟悉需要鉴别诊断的疾病:鳞状上皮乳头状瘤、反应性改变、放疗后改变、老年性改变等。

4. 容易混淆材宜席的病变

反应性改变,如炎症时上皮层内的鳞状上皮胞浆松解,海绵变;

放疗后改变:核有异型性,但细胞稀疏,不拥挤,细胞核染色质不清楚,胞浆有退变,可见空泡,最重要的是核/浆比例不高;

老年性改变:细胞全层萎缩、变小,核内有空泡。绝经后的妇女宫颈活检诊断时要小心;

腺样基底细胞癌,易误诊为 HSIL 累腺;

有时成团连 成片的组织细胞,可误诊为 HSIL 。

(三)宫颈鳞状上皮病变的处理原则

根据宫颈涂片的细胞学,决定是否做阴道镜及活检,以及 HPV DNA 检测,再根据以上结果决定是随访、冷冻、激光切除或者锥形切除。妇产科有一套复杂的流程图对不同病变做出不同处理,见 Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract, fifth Edition 。

癌变

(一)定义:

国际妇产科联合会(FIGO)认为浸润深度小于 5mm,妇科肿瘤学会认为浸润深度小于 3mm,而横向宽度小于 7mm 的浸润癌,称为微小浸润癌。在 FIGO 对宫颈癌的分期中,微小浸润癌属 1a 期。

微小浸润癌必须与 HSIL 区别开,二者的预后和治疗原则不同。尽管不同医院的处理不尽相同,大多数医院对于明确的微小浸润癌实行子宫切除术。

(二)诊断微小浸润癌的证据

癌巢周可见促纤维反应;

极不规则的边界;

中央坏死形成的假腺样结构;

圆钝的舌状平推式生长;

反向的细胞成熟;

毛细血管--淋巴管腔隙浸润

(三)不足以诊断微小浸润癌的证据

大量炎细胞包围的小块鳞状上皮病变;

多量炎细胞使基底膜区域模糊不清;

胎盘种植结节,有时易误诊为微小浸润癌。

(四)微小浸润癌的诊断

只有在锥切标本上才有把握诊断,不要在活检标本诊断;锥切标本每 2mm 厚一片,连续取材,全部包埋。

病理报告要提供如下信息:

★ 浸润深度,最好用带有标尺的目镜测量;

★ 病变的宽度;

★ 是连续性还是多灶性?

★ 有无毛细血管--淋巴管腔隙浸润?

★ 内、外及底部切缘情况?如为阴性,与病变的距离;有无伴 SIL 及与切缘的关系?

★ 是否伴腺样分化?

小 结

日常工作中宫颈活检标本很多,由于诊断不足或过诊断造成医患纠纷者时有耳闻。近年来,国际妇产科学界在宫颈鳞状上皮病变的治疗方面不厌其烦地细化,给病理科诊断造成更大的压力。虽然目前的趋势是诊断越来越简化,但必须是在严格遵循诊断标准,并与相似的疾病鉴别后,才能正确诊断。因此加强与妇产科大夫联系,时刻注意、学习和吸收相关的病理及临床进展,才能掌握主动,少犯错误。

巴氏分级

宫颈刮片的做法:在充分暴露子宫颈外口后,将刮片在子宫颈外口处旋转一周即360度,轻轻刮取该处的粘膜及分泌物。然后将取下的分泌物均匀地涂在有编号的玻片上,立即固定于95%的乙醇内15分钟,取出后用巴氏染色法染色。

宫颈刮片:是筛查早期宫颈癌的重要方法。故又称"防癌涂片"。报告形式主要为分级诊断及描述性诊断两种。目前我国多数医院仍采用分级诊断,临床常用巴氏分级分类法:

巴氏Ⅰ级:正常;

巴氏Ⅱ级:炎症,指个别细胞核异质明显,但不支持恶性,余均为ⅡA;

巴氏Ⅲ级:可疑癌;

巴氏Ⅳ级:重度可疑癌。

巴氏V级:癌。

由于巴氏5级分类法,主观因素较多,各级之间无严格的客观标准,故目前正逐渐为TBS分类法替代,而后者需专业医师方可读懂。故目前国内许多医院常利用电子阴道镜局部放大10~40倍的功能,进行宫颈可疑部位的染色,从而重点取材,以提高病变的检出率。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯