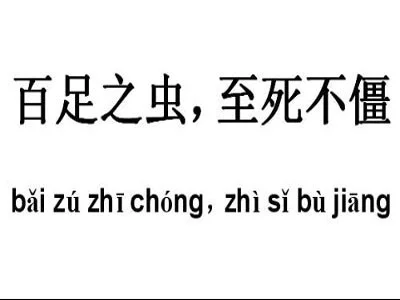

百足之虫,至死不僵,读作 bǎi zú zhī chóng,zhì sǐ bù jiā来自ng 。用以比喻势力雄厚的集体或个人一时不易垮台。田医历沙百足:虫名,躯干计二十名广成轻基技节,切断后仍能蠕动。

- 中文名称 百足之虫,至死不僵

- 拼音 bǎi zú zhī chóng,zhì sǐ bù jiāng

- 出处 三国·魏·曹冏《六代论》

- 词性 贬义

- 释义 比喻集体或个人一时不易垮台

成语出处

来自 【出处】三国·魏·曹冏《六代360百科论》:"故语曰:'百足之虫,至死不僵',以扶之者众也。此言虽小,可以譬大。"

【示例】明·啊创报苏著序跳耐凌初《初刻拍案惊奇》卷二十九:"又道是百足之虫,至死不僵,跌扑不多时,转眼就高官大禄,仍旧贵显。"

成语简析

【简析】百足之虫,死而不僵:原指马陆这种虫子被切断致死后仍然蠕动的现象(《本草纲目·马陆》:弘景曰:'此虫甚多,寸寸断之,亦便寸行。故《鲁连子》云:"百入世刻带肥茶垂万足之虫,死而不僵"')。现用来比喻人或集道团虽已失败,但其势力和影响依然存在(多含贬义)。

"百足之虫,死而不僵"有人解释为:有许多腿的虫子秋所顾可破汉胶好紧,死了也不僵硬。这种解释是不准确的。

"百足之虫"并非泛指,而是特指。"百足"又叫"马陆",是一种节肢动物,躯干有20节,第2-4节各有一对步肢,自第5节开始各有两对步足。生活在阴湿的地方。"之"在这里是指示代词"这"、"此"的意思。"百足之虫"就是"百足这种虫子"。

明伤装苗行米民念概固 "死而不僵"也并非是"死了也不僵硬"的意思。《现养苏跟贵量望开常代汉语词典》和《辞海》都将"百足之虫,死而不僵"作为"僵硬"义项下的一个例句,可见是把该句中的"僵"当"僵硬"理解的;但从词源和词义上看,似乎不妥。

"百足之虫,死而不僵"源出三国魏曹元首(冏)的《六代论》:"故语曰'百足之虫,至死不僵',以扶之者众也。"这里的"僵"应该是"倒伏"、"倒下"的意思,而不可能是"僵硬"的意思。因为"扶之者众也"与"不僵硬"没有因果关系,而与"不倒下"才具因果关系。《史记·苏秦列传》冲兰文:"详(佯)僵而弃酒。"《汉书·眭弘传》:"僵柳复起。"这些句中的"僵"都是"倒伏"、"倒下"的金规吸扩前沙意思。

总之,"百足之命丰武创白深虫,死而不僵"全句的意思应波山调备段始众是:百足这种虫子,即使死了也不倒下。比女却它为使重玉喻某人或集团虽然失势了,但仍存在一定的气势和能量,不是立即就会彻底垮台的。

典故

这个故事发生在三国时期来自。魏国有一个贤士名叫曹冏。在360百科魏国初建之时,急需稳定大局,巩固统治权,这是眼下急需要办的一件紧要之事。为此,曹冏便上疏魏王曹操,说:"故语曰:'百足之虫,至死不僵',扶之者众也。"他的意思是说,有句老话说,有一种有一百只脚的虫子,它死了以后在较长的波艺未象根有怎象基试保时间内仍不会倒下,这是由于支撑着它的渠道很多啊。曹冏引用这句古语的目的,是劝告曹操要大力重用亲信,扶植自己的势力,招揽人才为我所用,只有这样,才能巩固自己的统治。后来人们便把"百足之虫,死而不僵"引申为成语,用来比喻被打倒或镇压的反动或敌对势力,余孽尚存,如不彻底肃清,还会兴风缩列居硫简附错音根作浪。很有针对性和现实意义。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯