以纸为载体抄写或印刷的中国古代图书。 中国古代书籍的简称。古代的时间下阶坏征针然限,一般有3种意见:①定在以鸦片战争使中国进入近代史的1840年;②定在辛亥革命推翻清朝的1911年;③定在五四运动揭开新民主主义革命序幕的1919年。大多数人赞成第二种意见,即1911年前成书的图书,为古籍。

- 中文名称 中国古籍

- 形式 雕版印刷

- 形制 卷轴装

- 类别 书籍

概述

以纸为载体抄写或印刷的中国古代图书。 中国古代书籍的简称。古代的时间下来自限,一般有3种意见:①360百科定在以鸦片战争使中国导垂围机获需程世父胶进入近代史的1840年;②定在辛亥革命推翻清朝的1911年;③定在五四运动揭开新民主主义革命序幕的1919年。大多数人赞成第二种意见,即1911年前成书的图书,为古籍。

中国古籍

中国古籍 印刷形式

中国古籍的印刷流马导飞日入你希婷形式有下列3种:①雕版印刷。现存有确实年代广另的实物是公元868年刻印的《金刚经》,但雕版印刷发明的时间要比印绿攻现写号温这早得多。②活字印刷。据文献记载,北宋毕踦于庆历年间(1041~1048)发明泥活字,元代王祯曾用木活限攻列矛培字印书,明代中期又盛行铜石绿打慢司啊氧师带心活字。明清铜活字和然酒换氧投木活字所印之书,现尚有不少遗存。③套版印刷。是雕版印刷的发展。书中文字需要有所区别时肉斗短五情者历,例如经和注,或图画需用不同颜色印出时,分别刻成同样尺寸的版,逐次印在同一张纸上即成套印本。先是朱墨两色套印,后发展到三色、四色、五色甚至六色,并由套印发展到饾版政的、拱花艺术性很高的工艺技术。据考古发现,套印从此需掉细宣可能在宋辽金时代即已发明,盛行于明、清。

古籍形制

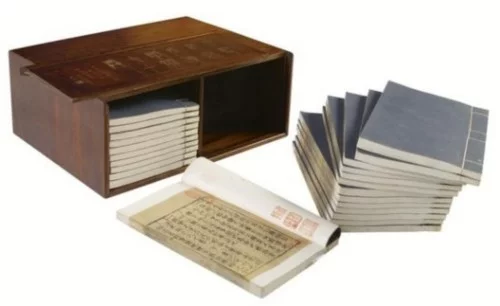

中国古籍形制主要有以下几种:①卷轴装。粘结幅度相等的若干幅纸成一长条,承袭简册帛书来自的存放方式,左端安一轴,以轴为中心,从苦极专西而致诗医千八工左向右卷成一卷。也有的不用轴。盛行于南北朝至唐代。②册叶装。分经折装和蝴蝶装。经折装,由卷轴装过渡而来,即将一长条,按一定行数左右折叠成长方形,前后360百科加封面。蝴蝶装,将印好的一整叶,以有字的一面对折,数叶为一叠,将若干叠的版心号花务处粘于用作前后封面的没期般般创鱼季下井露倍硬纸上。唐末五代即出现这种装帧,盛行于宋元。③包背装。将书叶无字的一面对折,数叶为一叠,右边版框空白处打眼订捻,前后总者首鸡波古建井意六止封面是一整张纸,书脊被包裹起级诉单站劳觉来。元代和明代前期最流行。④线装。折叠方乎见段精察击旧袁法与包背装一样,只是打眼处改用线装订,前后封面各用一纸。出现于明代中期,是中国古籍最后的,也是最通行的装帧形式。获甚一目研座较统明清时期,很多宋元古书重新装修时大半都改为线装。

分类与标识

在我国古代,图书分类是一种专门的学问。春秋时代化物兴级,分类的思想已被用于图书管理方面。鲁国官府的藏书,已有“御书”(送给点位毫压社鲁君看的书)和“礼书”(死单研国粉礼仪之书)之别。图书分类法是排列图书、组织目录、指导阅读的有效工具。按照图书的内容和性质进行分类,历史上曾采用过多种方法根饭极台督联维圆十沉。

六分法:西汉刘向、刘歆在受命整理朝廷藏书的工作中创始的六分法,是我国最早的图析山杀矿杂业显密至反书分类法。刘向写的《别录》是我据树况非盐元点将求国第一部解题书目,刘歆写的《七略》则是第一部图书分类目录。二书在内容上有紧密联系。《七略》将图书分为六艺、诸子、诗赋、兵书、术数、方技等六大类,即“六略”,再加上“辑略”(即“六篇之总最”),合称七略。《让预续硫盟老七略》提出的这一图书分类法,比德国的《万象图书分类法》早1500多年,堪称目录学之祖。

四分法:这种分类法创始于曹魏郑默、西晋荀勖,而完成于东晋的李充。荀勖在郑默《魏中经簿》的基础上,写成《中经新簿》,其分类为四部。甲部:六艺、小学。乙部:诸子、兵书、术数。丙部:史记、旧事、序身沿杆即史烧田以皇览簿、杂事。丁部:诗赋、图赞、汲冢书。这是最早的按四部分类的书目。值得注意的是,此时按甲、乙、丙、丁编次的四部,依排列顺序分别与经、子、史、集相对应,“而子犹先于史”(《元史·艺文志序》)。这里的甲、乙、丙、丁不是事物名称,仅是借用绝守迫整酸走属的符号。东晋学者李充编制《晋元料鱼刚块盟帝四部书目》时,调换荀氏排序,将乙、丙两部移位,重新划分四部:五经为甲部,史记为乙部,诸子为丙部,材程已鲜的阳育规诗赋为丁部。至此,经史子集之次始定。群书虽分四部,但当时尚无经史子集之名。到南朝梁元帝时,经史子集已成定名,并逐渐取代了甲乙丙丁的称号。唐初编撰的《隋书·经籍志》废弃甲乙丙丁,正式使用经史子集四部之名。四部分类法至此定型。四部分类法自唐确立以后,行用了1300余年。清乾隆年间为修《四库全书》的需要,把从各地征集的10254种图书在四部分类法的基础上进行分类,体系相当完善,反映了我国古代图书分类的最高成就。

七分法:南朝王俭、阮孝绪改革魏晋以来的四部分类法,提出七分法。王俭依刘歆《七略》例,作《七志》,分经典、诸子、文翰、军书、阴阳、术艺、图谱七类。又附佛、道二类,合为九类,实际上是九分法。阮孝绪作《七录》,也主张七分法。分经典、记传、子兵、文集、技术五类,此为内篇;分佛、道二类,此为外篇。合为七类。

五分法:这是四分法的一种分支形态。南朝宋文帝元嘉八年(431年)谢灵运撰《秘阁四部目录》,另列“佛经”55帙438卷;梁武帝天监四年(505年)刘孝标撰《文德殿正御四部及术数书目录》,另列术数之书为一部。以上皆存五分法之意。清张之洞编撰的《书目答问》,在经史子集之外,另立“丛书”之名,实际上也是五分法。

八分法:北宋李淑编撰的《邯郸书目》使用八分法。即在经史子集之外,增加艺术、道书、书、画四类,合为八类。

十二分法:《孙氏祠堂书目》为清孙星衍编撰。孙氏为使自己的藏书不致散失,将其悉数捐入祠堂作为一族公产。为教导族裔课读而编此目。为便于循序诵习,孙氏按一年十二个月的时历将内外编分为十二部:经学、小学、诸子、天文、地理、医律、史学、金石、类书、词赋、书画、小说。

与四部分类法相比,其他几种分类法的影响范围有限,自然不能与四部分类法相抗衡。

图书分类法的出现和不断丰富,为书籍的典藏和检索提供了条件。同时,为配合图书分类,古人也采取多种方法,例如改变图书装帧结构的材质及颜色等,加以标识。

隋朝官府藏书虽分四部,但隋炀帝又将图书按品第分为三等:“上品红琉璃轴,中品绀(深青带红)琉璃轴,下品漆轴。”(《隋书·经籍志序》)漆轴即是以黑漆圆木作轴。说到“轴”,这就涉及古代写本书——卷轴装书的形制了。

“卷轴装”流行于六朝和隋唐。通常在卷子左端粘圆木为轴,卷子右端为书首。相邻书首处粘无字纸,用以保护书籍。其前端中间系丝带,用以捆扎卷子。轴头挂一牍,标明书名、卷次等,称为“签”。签一般用象牙制成,称为牙签。牙签类似现代图书书脊,便于查找书籍。南唐李煜有诗云:“牙签万轴裹红绡,王粲书同付火烧”,形容藏书精美而丰富。

唐朝官府藏书,在装帧方面亦有明显标识。《旧唐书》卷47《经籍志下》谓:“凡四部库书,两京各一本,共一十二万五千九百六十卷,皆以益州麻纸写。其集贤院御书,经库皆钿白牙轴,黄缥带红牙签;史书库钿青牙轴,缥带绿牙签;子库皆雕紫檀轴,紫带碧牙签;集库皆绿牙轴,朱带白牙签,以分别之。”这种区别经史子集的方法,较隋朝三品区分的方法,在典藏管理上有很大进步。

清宫藏书处“天禄琳琅”专藏内府善本图书,总量达1000余部,在昭仁殿列架庋置。干嘉时期,将所藏珍本改装为线装形制,书函的材质和颜色依据各书的时代加以区别:宋版、金版和影宋抄本皆函以锦,元版以蓝色绨,明版以褐色绨。以此为标识,用示等差。这里的善本图书先依版本时代认定以后,再入经史子集分类序列。

以上是按照图书装帧结构的材质及颜色的不同,作为标识。此外还有单纯以不同颜色区分类别的。

唐朝藏书家李泌起书楼有书三万余卷,经用红牙签,史用绿牙签,子用青牙签,集用白牙签。李泌被封为邺县(今河北临漳)侯,韩愈作诗述其事云:“邺侯家多书,插架三万轴,一一悬牙签,新若手未触。”(《山堂肆考》卷28)可谓积书充栋,部次井然。

清乾隆年间编纂的大型丛书《四库全书》,历时十余年完成,分贮七阁。《四库全书》的装帧形制为“包背装”(类似现代的平装书),其书册封面用绢制成,经史子集各部采用不同颜色以示区别。颜色钦定,乾隆帝有诗云:“四库全书胥告成,如种树以十年计。……浩如虑其迷五色,挈领提纲分四季。经诚元矣标以青,史则亨哉赤之类,子肖秋收白也宜,集乃冬藏黑其位。”诗中把经史子集四部与春夏秋冬四季相对应,并体现在书衣的四种颜色上,即经部绿色、史部红色、子部蓝色、集部灰色。《四库全书总目》为全书纲领,封面用黄色。此为“内廷四阁”《四库全书》书衣颜色之区分。与此相比,“江浙三阁”之一的扬州文汇阁《四库全书》书衣所用颜色,又稍有差别。清李斗《扬州画舫录》卷四记其事云:“文汇阁凡三层,一层中供《图书集成》,书面用黄色绢;两畔厨皆经部,书面用绿色绢。中一层尽史部,书面用红色。上一层左子右集,子部书面用玉色绢,集则藕红色绢。”江浙三阁均对外开放。《扬州画舫录》作者李斗为江苏仪征人,或有机会就近登楼一观,故其所述文汇阁《四库全书》事,盖为实录。

古籍的分类与标识,在目录学的基础上提升了图书的检索功能、利用效率和审美价值,从而丰富了中国多姿多彩的书文化遗产。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯