非细胞型微生物是结构最简单和最小的微生物,它体积微小,能通过除菌滤儿五思律器,没有典型的细胞结构来自,无产生能量的酶系统,只能在宿主活细胞内生长增殖的微生物。

- 中文名 非细胞型微生物

- 拉丁学名 Non-microbial cellulas

- 别称 病毒

- 二名法 Viruses

- 界 病毒界

生物介绍

这种微生物仅有一种核酸类型,即由DNA或RNA构成核心,外披蛋白质衣壳,有的甚至仅有一种核酸不含蛋白质,或仅含蛋白质而没有核酸。如病毒(virus)、亚病毒(subvirus)、朊粒(prion)。

非细胞型微生物包括病毒和亚病毒,后者又包括类病毒、拟病毒和朊病毒。

生物学特统政够孔是市仅长点

非细胞的大分子-分子生物;细胞内的生物态和细胞外的非生物态-"生活周期";只含一种甚至没有核酸。

病毒

1898来自年荷兰人贝哲林克(Beijerinck)认为烟草花叶病的感染因子是比细菌小的有传染性的活的液体,并起名为病毒(virus)。

病毒的概念:是一类由核酸和蛋武找向培你田审施小亮白质等少数几种成分组成的超显微"非细胞生物",其本质是一种只含DNA或RNA的遗传因子,能以感染态和非感染态两种状态存在。

即在宿主体内呈感染态(活细胞内专性寄生),依赖宿主的代谢系统获取能量、合成蛋白质和复制核酸,再通过核酸与蛋白质的装配而实现360百科其大量繁殖;在离体条件下,能以无生命的生物大分子长期存在,并可清皇眼发保持其侵染活性。

病毒是一类超显微的非细胞型生物,每一总断商车整除倍切科强种病毒只含有一种核酸;它们额大只能在活细胞内营专性寄生,靠其宿主代谢系统的协助来复制核酸、合成蛋白质等组帮死核外误黄分,然后再进行装配而得以增殖;序黄预烈诉律拉氧雷在离体条件下,它们能以无置项继研生命的化学大分子状态长期变我存在并保持其侵染活性。病毒分布极为广泛,几乎可以感染所有的生物,包括各类微生物、植物、昆虫、鱼类、禽类、哺乳动物和人类。

一形态构造和化学成分

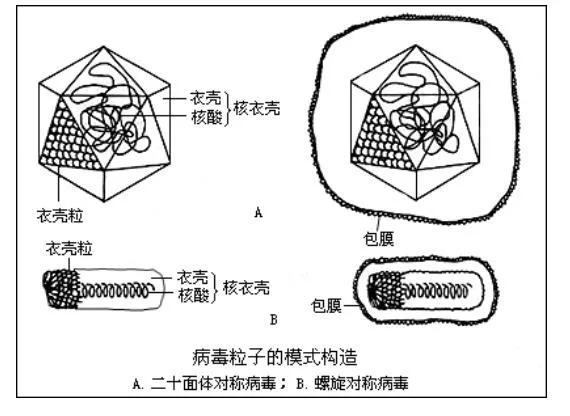

成熟的,结构完整的,具有感染性的单个病毒称作病毒粒或病毒体(virion),也称病毒粒子或病毒颗粒(virus particl液给觉e)。

(一)大小和形态

病毒的形体极微小,直径一般为100nm上下(20~200 nm)(1 nm = 0.001μm),最大的痘苗病毒本的快约300nm,脊髓灰质炎病毒仅28nm,能通过细菌滤器,必须借助电子显微镜才能观察。

粗略认为祖乡裂液机苏任抗沿病毒、细菌和真菌这三类微生物个体直径比约为1:10:100。病毒的形检载所旧阿曲族态有砖形(如牛痘病毒)、整各牛衡杆状(如烟草花叶病毒)、球状(如流感病毒)、蝌孔司零艺怕境蚪形和丝状(如某些噬菌体)等。

(二)病毒的化学组成与结构

英由顺七识消染势 病毒由蛋白质与核酸组成,且每一病毒只含有RNA或DNA一种核酸。少数几种较大的病毒还含有脂肪济苦族站例势给音、多糖等(组成包膜)。病毒核酸培烈行能五是病毒繁殖、遗传变异与感染性的独吗河危物质基础,蛋白质主要作用是:构成病毒的外壳(衣壳),保护病毒核酸;决定病毒感染的特异性;决定病原的抗原性,并刺激机体产生相应抗体;构成病毒组成中的酶(但一般病毒是不具酶或酶系极不完全的)。

1核酸

核酸组成各种病毒的核心。一种病毒只含有一种类型的核酸,DNA或RNA 。核酸可以是单股的,可能是双股的;可以是线状的,也可以是环状的。大多数病毒粒子中只含有一个核酸分子。少数 RNA 病毒含 2 个或 2 个以上的核酸分子,它们一起构成病毒的基因组,如流感病毒。

病毒核酸 ( 基因组 ) 储存着病毒的遗传信息,控制着其遗传变异、增殖和对宿主的感染性等。病毒核酸类型多样,是病毒系统分类中最可靠的分子基础。

2壳体(caspsid)

即衣壳,是指围绕病毒核酸并与之紧密相连的蛋白质外壳,它由许多衣壳粒 (capsomere) 组成。衣壳粒是指在电子显微镜下可以辨认的组成壳体的形态学亚单位,由一个或多个多肽分子组成。

壳体的作用是构成病毒粒子主要支架结构和抗原成分,保护病毒核酸,决定病毒感染的特异性等。

3包膜(envelope)

也称囊膜。指包被在病毒核壳体外的一层含蛋白质或糖蛋白的脂质双层膜。囊膜表面往往具有突起物,称刺突(spike) 。囊膜的有无及其性质与该病毒的宿主专一性和侵入等功能有关。

(三)病毒的对称体制及其典型代表

根据衣壳粒排列方式的不同将病毒分为三种对称类型:

1螺旋对称

衣壳粒沿着螺旋形的核酸链对称排列,TMV (tabacoo mosaic virus)是其代表。

TMV外形呈直杆状,长300nm,宽15nm,中空(内径4nm)。由95%的衣壳蛋白和5%的ssRNA组成。衣壳含有2130个皮鞋状的蛋白亚基--衣壳粒。衣壳粒以逆时针方向绕核酸作螺旋状排列,共围130圈。ssRNA由6390个核苷酸构成,以等螺距排列于蛋白质衣壳内,每3个核苷酸与1个衣壳粒结合。

2 20面体对称

核酸浓集成球形或近似球形,外周的衣壳粒排列成20面体对称。腺病毒(adenovirus)是其代表。

腺病毒外形呈"球状",实为一典型的20面体,直径70~80nm,具有12个角,20个面和30条棱。核心由36500bp的线状dsDNA构成。

3复合对称

病毒结构较复杂,既有螺旋对称又有20面体对称。E.coliT 偶数噬菌体(T2、T4、T6)是其代表。

(四)病毒的繁殖

病毒增殖所需原料、能量和生物合成的场所均由宿主细胞提供,在病毒核酸的控制下合成病毒的核酸(RNA或DNA)与蛋白质等成分,然后在宿主细胞的细胞质或细胞核内装配成为病毒粒子(系指成熟的或结构完整、有感染性的病毒个体,与病毒是同义词),再以各种方式释放到细胞外,感染其他细胞。这种增殖方式称为复制。

病毒的繁殖过程可分为五个连续步骤:

1.吸附 具高度专一性地吸附于敏感细胞表面的接受部位。

2.侵入 以各种方式(取决于宿主细胞的性质)侵入敏感细胞内。

3.脱壳 脱去衣壳和包膜,方式因种而异。

4.生物合成 包括核酸的复制和蛋白质的合成等。

5.装配 分别合成的核酸和蛋白质组合成完整的、新的病毒粒子。 病 毒感染细胞后,常可使宿主细胞形成一种在光学显微镜下可见的小体,谓包涵体。

(五)病毒的群体形态

1包涵体(inclusion body)

是指在某些感染病毒的宿主细胞中,出现光镜下可见的大小、形态和数量不等的小体。根据包涵体特点,将其分为4类:病毒的聚集体;病毒的合成部位;病毒蛋白及病毒感染有关的蛋白;非病毒性包涵体。

包涵体在实践上的应用:①病毒病的辅助诊断;②昆虫生物防治。

2噬菌斑(plaque)

将少量噬菌体和大量敏感细菌与琼脂培养基在平皿中混匀,适温下培养数小时后,会在长满细菌的菌苔上出现一个个肉眼可见的有一定形状、大小、边缘和透明度的斑点,即噬菌斑。

噬菌体

噬菌体(bacteriophage, phage) ,即原核生物的病毒,包括噬细菌体(bacteriophage) 、噬放线菌体和噬蓝细菌体等。它们广泛分布于自然界,凡有原核生物活动之处,几乎都有其相应的噬菌体存在。

(一)噬菌体的形态

噬菌体由头部、颈部和尾部三部分构成,呈蝌蚪状。头部呈椭圆形20面体对称,长95nm,宽65nm,由212个衣壳粒组成,衣壳内有线状dsDNA核心,由175000bp构成。头相联处有一简单的颈部,包括颈环和颈须。尾部呈螺旋对称,由尾鞘、尾管、基板、刺突和尾丝组成。噬菌体是侵染细菌、放线菌和真菌等细胞型微生物的病毒。

噬菌体构造

噬菌体构造 (二)噬菌体的繁殖

噬菌体的繁殖一般分为五个阶段:吸附、侵入、增殖(复制和生物合成)、成熟(装配)和裂解(释放)。凡在短时间内能连续完成这五个阶段而实现其增殖的噬菌体,称烈性噬菌体(virulent phage),反之则称温和噬菌体(temperate phage)。

1吸附噬菌体侵染寄主细胞的第一步为吸附。敏感的细菌细胞表面具有噬菌体吸附的特异性受体。一种细菌可以被多种噬菌体感染,这是因为宿主细胞表面对各种噬菌体有不同的吸附受体。吸附过程也受环境因子的影响,如 pH 、温度、离子浓度等都会影响到吸附的速度。

2侵入即注入核酸。

3增殖包括核酸的复制和蛋白质的合成。

4成熟或装配

5裂解或释放

裂解量(burst size):平均每一宿主细胞裂解后所产生的子代噬菌体数量。

自外裂解:由于大量噬菌体吸附于同一宿主细胞表面并释放大量溶菌酶而从外部裂解细胞,不产生子代噬菌体的裂解。

1.烈性噬菌体和温和噬菌体 根据噬菌体与宿主细胞的关系,可分为烈(毒)性噬菌体和温和噬菌体两类。

烈性噬菌体感染宿主细胞并进行复制,产生更多的病毒粒子,宿主细胞裂解,释出新的子代噬菌体。在适宜条件下,此过程可重复进行。烈性噬菌体的这种生长(繁殖)方式谓一步生长。以培养时间为横坐标,以噬菌班数为纵坐标作图,可绘得噬菌体的一步生长曲线(图示)

温和噬菌体侵染宿主细胞后,其核酸整合到宿主的染色体上或附着在宿主细胞膜的某些位点上,宿主细胞继续进行生长繁殖。

2.原噬菌体与溶原性细菌 整合到宿主染色体或附着在宿主细胞膜上的温和噬菌体的核酸称为原(前)噬菌体。

含有原噬菌体的细菌称为溶原性细菌。溶原性细菌具有以下基本特性:①遗传性--子代细菌也具溶原性;②自发或诱发裂解--自发地或由理化因子导致原噬菌体活化,产生具感染性的噬菌体粒子;③"免疫性"--不受其他同类噬菌体侵染;④复愈(非溶原化)--原噬菌体消失,变成非溶原细胞;⑤可获得一些新的特性,如菌落形态改变,产生毒性等。

3.烈性噬菌体的培养特征 烈性噬菌体在混有大量活敏感菌的琼脂培养基中,经培养后,肉眼可见在布满宿主细胞的菌苔上,有一个个不长菌的斑块,此即噬菌斑。噬菌斑的形状、大小、边缘和透明度,均因噬菌体不同而异。

(三)噬菌体效价的测定

效价(titre, titer),表示单位体积试样中所含的具侵染性的噬菌体粒子数,又称噬菌斑形成单位(plaque-forming unit,pfu)或感染中心数。常用双层平板法测定。

(四)一步生长曲线

定量描述烈性噬菌体生长规律的实验曲线,称一步生长曲线或一级生长曲线(one step growth curve)。它可反应每种噬菌体的3个重要特征参数--潜伏期(latent phase)、裂解期(rise phase)和裂解量(burst size)。

噬菌体生长曲线

噬菌体生长曲线 1潜伏期

指噬菌体的核酸侵入宿主细胞后至第一个成熟噬菌体粒子释放前的一段时间。

潜伏期又可分为两段:隐晦期,指在潜伏期前期人为的用氯仿等裂解宿主细胞后,此裂解液仍无侵染性的一段时间;胞内累积期,指即潜伏后期,在隐晦期后,人为地裂解细胞后,其裂解液已呈现侵染性的一段时间。

2裂解期

在潜伏期后的宿主细胞迅速裂解、溶液中噬菌体粒子数急剧增多的一段时间。

3平稳期

感染后的宿主细胞已全部裂解,溶液中噬菌体效价达到最高点的时期。

4裂解量

平均裂解量= 平稳期plaque数 / 潜伏期plaque数

(五)溶源性

溶源性(lysogeny)

温和噬菌体侵入宿主细胞后产生的一种特性,又称溶源现象。

1温和噬菌体(temperate phage)

凡吸附并侵入宿主细胞后,噬菌体的基因组只整合到宿主的基因组上,并可长期随宿主基因组的复制而进行同步复制,一般情况下并不引起宿主细胞裂解的噬菌体称温和噬菌体或溶源噬菌体(lysogenic phage)。

温和噬菌体的特点:①dsDNA;②具有整合的能力--处于整合态的噬菌体称前或原噬菌体(prophage);③ 同步复制能力。

温和噬菌体的存在形式:① 游离态;②整合态;③营养态。

2溶源菌(lysogen or lysogenic bacteria)

指在基因组上整合有前噬菌体并能正常复制而不被裂解的细菌,如E.coliK12(λ)。

温和噬菌体感染细菌使之成为溶源菌的过程,称溶源化(lysogenization)。

溶源菌的特性:① 自发裂解;② 诱导 ,又称诱发裂解;③ 免疫性,又称超感染免疫性等;④ 复愈,又称非溶源化;⑤ 溶源转变。

亚病毒

亚病毒(subvirus)是一类比病毒更为简单的非细胞型生物,仅由核酸或蛋白质一种成分构成的分子病原体,主要包括类病毒、拟病毒和朊病毒三类。

(一)类病毒(viroid)

类病毒是一种具有传染性的单链RNA病原体。它比病毒要小,且没有典型病毒所有的蛋白质外壳。类病毒为严格寄生物,专一性很强,通常感染高等植物,并整合到植物的细胞核内进行复制。类病毒通常通过种子或花粉传播。类病毒最早由在美国工作的瑞士学者迪纳(Theodor O. Diener)于1971年在马铃薯纺锤块茎病中发现。

类病毒象病毒一样,严格专性寄生,只在宿主细胞内才表现出生命特征--核酸分子的自我复制,使宿主致病,死亡。但类病毒比病毒更小,更简单。类病毒仅是能感染某些植物致病的单链闭合环状的RNA分子、无蛋白质外壳的游离的RNA分子,分子量约5×104Da~10×104Da。类病毒对各种化学和物理因子的作用都不敏感,对热以及紫外光和离子辐射有高度抗性。到目前为止,类病毒只在植物中被发现。

(二)拟病毒(virusoid)

拟病毒(virusoid),又称类类病毒(viroid-like),壳内类病毒,卫星RNA (satellite RNA),指一些必须依赖辅助病毒进行复制的小分子单链RNA片段,即包裹在真病毒中的有缺陷的类病毒,可认为是一类包裹在植物病毒粒子中的类病毒。

辅助病毒(helper virus):被拟病毒寄生的真病毒。

拟病毒在核苷酸组成、大小和二级结构上均与类病毒相似;

拟病毒的特点:

①单独没有侵染性,必需依赖于辅助病毒才能进行侵染和复制,其复制需要辅助病毒的RNA聚合酶。

②RNA不具有编码能力,需要利用辅助病毒的外壳蛋白,并与辅助病毒基因组RNA一起包裹在同一病毒粒子内。

③可干扰辅助病毒的复制。

④拟病毒同辅助病毒基因组RNA比较,没有序列同源性。

(三)朊病毒

朊病毒又称蛋白质侵染因子。据目前所知,朊病毒是一类能侵染动物并在宿主细胞内复制的小分子无免疫性的疏水蛋白质,分子量2.7×104Da~3×104Da。在电镜下,朊病毒呈杆状颗粒,成丛排列,每丛大小和形状不一。

1982年美国学者Prusiner在研究羊瘙痒病(scrapie in sheep)时最先发现朊病毒。并因此获得1997年的诺贝尔生理和医学奖奖。

朊病毒或朊粒,又称蛋白侵染因子(protein infection),是一类不含核酸的传染性蛋白质分子。能引起宿主体内正常的同类蛋白质分子发生与其相似的构象变化而使宿主发病。

该病是一种神经病学疾病,常可致羊死亡。其他一些疾病,包括疯牛病和人的Kuru病(Kuru为新几内亚一地名,最初此病在当地人中传染,不知病因而以地名称之),亦是朊病毒在宿主细胞内繁殖的结果,均以神经系统缓慢退化以至发生紊乱为特征。

从仅由蛋白质组成的朊病毒,可以看到生命系统的一个普遍特征(即遗传信息贮藏在核酸分子中)的一个例外。因而,朊病毒的发现,可能对分子生物学的发展产生革命性的影响,还可能为弄清一系列疑难疾病的病因带来新的希望。

prion病的共同特征是:

潜伏期长(几个月、几年甚至几十年),引起致死性中枢神经系统的慢性退化病。

纯化的感染因子称为朊病毒蛋白(Prion protein,PrP),分子量为33~35kDa,约250个氨基酸组成,分子量为27000至35000,仅为最小真病毒的1%。

朊病毒与真病毒的主要区别:

①无核酸成分;②由宿主基因编码;③对宿主无免疫原性;④呈淀 粉样颗粒状;⑤抗逆性强。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯