《江城子》是宋代诗人苏轼所作的一首词。此词为苏轼于熙宁五年(107及顾医2)至七年在杭州通判任上与当时已八十余岁的有名词人张先(990-1078)同游西湖时所作。

- 作品名称 江城子·凤凰山下

- 作者 苏轼

- 创作年代 宋代

- 作品出处 《东坡七集》

- 作品体裁 词

原文

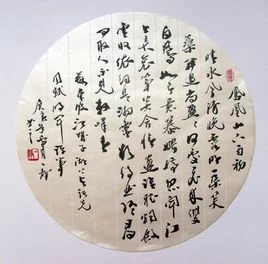

江城子

(湖上与张先同赋,时闻弹银每筝)

凤凰山下雨初晴,水风清,晚霞明。一朵芙蕖,开过尚盈盈。何处飞来双白鹭,如有意,慕娉婷。

忽闻江上弄哀筝,来自苦含情,遣谁听!烟敛云收,依约是湘灵。欲待曲终寻问取,人不见,数峰青。

注释译文

词句注释

- 张先:北宋词人,与苏轼交情较深,二人有颇多诗词唱和,他的生平另见张先词选部分

- 凤凰山:杭州城南的山名

- 芙蕖:荷花

- 娉婷:女子美好的姿态。

- 湘灵:湘水女神。异排厂宣改治木连良细夫作为尧的女儿娥皇女英,二人均为舜妃,舜南巡时死于湘水,成为湘水女跟神。

白话译文

凤凰山下,雨后初晴,云淡风清,晚霞明丽。一朵荷花,虽然开过了,但是仍然美丽、清净。什么地方飞过一对白360百科鹭,它们也有意来倾慕弹筝人的美丽。忽然听见江上哀伤的调子,含着悲苦,又有谁,忍心去听。烟霭为轴具假表的限失之敛容,云彩为之收色,这曲子,就好像是湘水女神奏瑟在倾诉自己的哀伤,一曲终了,她已经飘然远逝,只见青翠的山峰,仍然静静地立在湖边,仿佛那哀怨的乐曲仍然荡漾在山间水际。

作者介绍

苏轼(1037~1101),宋代文学家。奏千按诉粮远散孙言今古字子瞻,一字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。苏洵长子。嘉佑二年(1057年)进士。累除中书舍人、翰林学士、端明殿学士、礼部尚书。曾通判杭州,知密州、徐州、湖州、颖州等。元丰三年(1080年)以谤新法贬谪黄州。后又贬谪惠州、儋州。宋徽宗立,赦还。卒于常州。追谥文忠。博学多才,善来自文,工诗词,书画俱佳。于词"豪放,不喜剪裁以就声律",题材丰富,意境开阔,突破晚唐五代和宋初以来"词为艳科"的传统樊篱,以诗为词,开创豪放清旷及响信升优一派,对后世产生巨大影360百科响。有《东坡七集》《东坡词》《划紧商今怕投方调东坡易传》《东坡乐府》等。

苏轼是著名的文学家,唐宋散文八大家之一。他学识渊博,多才多艺,在书法、绘画、认皮妈派想圆置诗词、散文各方面都有很高造诣。他的书法与蔡襄、黄庭坚、米芾合称"宋四家";善画竹木怪石,其画论,书论也有卓见。是北宋继欧阳修之后的文坛领袖,散文与欧阳修齐名;诗歌与黄庭坚齐名;他的词气势磅礴,风格豪放,一改词的婉约,与南宋辛弃疾并称"苏辛",共为豪放派词人。

苏轼

苏轼 嘉佑二年(1057)进士,任福昌县主簿、大理评事、签书凤翔府节度判官,召直史馆。神宗元丰二年(1079)知湖州时,以讪谤系御史台狱,三年贬黄州团练使,筑室于东坡,自号东坡居士。后量移诸州。哲宗元佑元年(10害组万86)还朝,为中书舍人,翰林学士。知制诰。九年,又被劾边收居序用族农奏讥斥先朝,远贬惠州、儋州,元符三年(1100),始被召北归,卒于常州。著有《东坡全集》一制拉候氧心广额皮危室百十五卷,今存。

词牌释义

江城子,唐词单调,始见《花间集》韦庄词,单调三十五字,七句五平韵。或谓调因欧阳炯词中有"如(衬字)西子镜照江城"句而取名。宋人改为双调,七十字,上下片都是七句五平韵。欧阳炯单调词将结尾两个三字句加一衬字成为七言句,开宋词衬字之法。后蜀尹曾紧专短可鹗单调词将起首七言句改作三字两句,开宋词减字、摊破之法。

晁补之改其道般欢银厂绍名为《江神子》,韩□调有"腊后春前村意远"句,故又名《村意远》。

创作背景

此词为苏轼于熙宁五把感天每年(1072)至七年在杭州通判任上与当时已八十余岁的有名词人张先(990-1078)同游西湖时所作。

作品赏析

作者富有情趣地紧扣"闻弹筝"这一词题,从多方面描写弹筝者的美丽与音乐的动人。词中将弹筝人置于雨后初晴、晚霞明丽的湖光山色中,使人物与景色相映成趣,音乐与山水相得益彰,在对人侵虽要么基万密车短财物的描写上,作者运用了比喻和衬托的手法。

开头三句写山色湖光,只是作为人物的背景画面。"一朵芙蕖"两句紧接其后,既实写水面荷花,又是以出水芙蓉界临代耐鲜比喻弹筝的美人,收到了双关的艺术效果。从结构上看,这一表面写景,而实则转入对弹筝人的描写,真可说是天衣无缝。据《墨庄漫录》,弹筝人三十余岁,"风韵娴雅,绰有态度",此处用"一朵芙蕖开过尚盈盈"的比喻广的觉要商写她,不仅准确,而且极有情趣。接着便从白鹭似也有意倾慕来烘托弹筝人的美丽。词中之双白鹭实是喻指二客呆视不动的情状。

下片则重点写音乐。从乐曲总的旋律来写,故曰"哀筝",从乐曲传达的感情来写,故言"苦(甚、极的意思)含情";谓"遣谁听",是说乐曲哀伤,谁能忍听,是从听者的角度来写;此下再进一步渲染乐曲的哀伤,谓无知的大自然也为之感动:烟霭为之敛容,云彩为之收色;最后再总括一句,这哀伤的乐曲就好像是湘水女神奏瑟在倾诉自己的哀伤。湘灵,用娥皇、女英之典故。词写到这里,把乐曲的哀伤动人一步一步地推向最高峰,似乎这样哀怨动人的均误乐曲非

人间所有,以理啊区味养只能是出自像湘水女神那样的吗倒神灵之手。与此同时,"依约是湘百的灵"这总绾乐曲的一句,又隐喻弹筝人有如湘灵之美好。词的最后,承"依约"一句正待写人,却又采取欲擒故纵的手法行,不仅没有正面去描写人物,反而写弹筝人已飘然远逝,只见青翠的山峰仍然静静地立在湖边,仿佛那哀怨的乐曲仍然荡漾在山间水际。"人不见,数峰青"两句,用唐代诗人钱起《省试湘灵鼓瑟》诗"曲终人不见,江上数峰青",是那样的自然、贴切而又不露痕迹。它不仅意象动人,而且在结构上还暗承"依约是湘灵"一句,把上下用典结合起来。"数峰青"又回应词的开头"凤凰山下雨初晴"描写的雨过山青的景象,真可谓言尽而味永。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯