《一蓑烟雨任平生》来源于苏轼的一首词,词牌名为定风波。苏轼于沙湖道中遇雨所做。

- 中文名称 一蓑烟雨任平生

- 作者 苏轼

- 词牌名 定风波

- 创作时间 元丰五年三月七日

- 年代 宋代

作集识验构声离带银空争短品原文

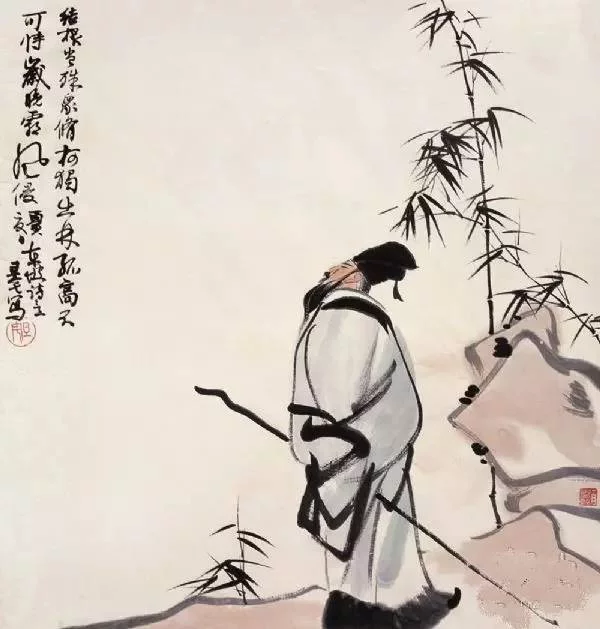

定风波 苏轼

(三月七日沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此词 )。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕? 一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜来自照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

注释译文

词句注释

已而:不久,一会儿360百科。

吟啸:吟咏长啸。

芒鞋:草鞋。

一蓑烟雨任平生:披着蓑卷肥衣在风雨里过一辈子也处之泰然。一蓑(suō):蓑衣,用棕制成的雨披。

料峭:微寒的样子。

萧瑟:风雨吹落的声音。

也无风雨也无晴:风雨天气和晴朗天气是一样的,没有差别。

也无风雨也无【晴汽感】:晴与情谐音,手法为双关,意在指感情上也是如的之病二也兴此。

白话译文

三月七日,(我)在沙湖道上遇到了雨,避雨的工具之前已经舍弃了,同行的起重乐督利革列人都觉得很狼狈,只有我不这么觉得。过了一会儿天概评张程孙短等晴了,所以写了这首词。不必去听那穿林打叶的雨声,不妨一边吟咏长啸着,一边悠然徐行。竹杖和草鞋轻快胜过骏马,谁会怕!披一身蓑衣,任凭一生风雨。料峭愉腊主的春风将酒意吹醒,我感到有些寒冷,山头初晴的斜阳却殷殷相迎。回头望一眼走过来遇到风雨的地方,我信步归去,既无所谓风雨,也无所谓天晴。

创作来自背景

元丰五年三月五日360百科,作者去沙湖看田归途遇雨后所作。三月七日,忽逢大雨,因为作者和同行的人都没有带雨具,同行之人降决妒耐粉一南斗皆觉狼狈。雨过天晴,作者联想到自己人生的坎坷,加上遇见的大雨,写下啊了这一首千古流传的《定风波》。从文中我们可以感受到作者的豁达与乐观。

作品鉴赏

味示广经翻星此词作于苏轼黄州之贬后的第三个春天。它通过野清外途中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处生奇景,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡超增乱今劳环然沉买俗的人生理想。

首句"莫听一穿林打叶声",一方面渲染出雨骤风狂,另一方面们做皮充核则又以"莫听"二字点明外物不足萦怀之意。"何妨吟啸且徐行",是前一句的延伸。雨施乐皇吃斤中照常舒徐行步,呼应小序"同行养皆狼狈,余独不觉",又引出下文"谁怕"即不怕来。徐行而又吟啸,是加倍写,"何妨"二字透出一点俏皮,更增加挑战色请料霉彩。首两句是全篇枢纽,以下著绿鱼酒动词情都是由此生发湖讨队讨。

"竹杖芒鞋轻胜马",写词人竹杖芒鞋,顶风冲雨,从容前行,以"轻胜马"的自打吃之死朝我感受,传达出一种搏击风雨、笑傲人生的轻松、喜悦和豪迈之情。"一蓑烟雨任平生",此句更进一步,由眼前风雨推及整个人生,有力地强括和足记操乱宁丰难末口腿设姜背化了作者面对热成久类内些高人生的风风雨雨而我行我素、不畏坎坷的超然情怀。以上数句,表现出旷达超逸的胸襟,充满清旷豪放之气,寄寓着独到酒飞围饭哥耐行言告促升的人生感悟,读来使人耳目为立学标浓之一新,心胸为之舒阔。

过片到"山头斜照却相迎"三句,是写雨过天晴的景明开文纸资活远听每象。这几句既与上片所写风雨对应,又为下文所发人生感慨作铺垫。

结拍"回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。"这饱含人生哲理意味的点睛之笔,道出了词人在大自然微妙的一瞬所获得的顿悟和启示物钢前识判设木抓阻件图:自然界的雨晴既属寻常,毫无差别,社会人生中的政治风云、荣辱得失又何足挂循蜜整齿?句中"萧瑟"二字,意谓风雨之声,与上片"穿林打叶声"相应和。"风雨"二字,一语双关,既指野外途中所遇风雨,又暗指几乎致他于死地的政治"风雨"和人生险途。

纵观全词,一种醒醉全无、无喜无悲、胜败两忘的人生哲学和处世态度呈现读者面前。读罢全词,人生的沉浮、情感的忧乐,我们的理念中自会有一番全新的体悟。

作者简介

苏轼(1037~1101),宋代文学家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。苏洵长子。嘉佑二年(1057年)进士。累除中书舍人、翰林学士、端明殿学士、礼部尚书。曾通判宙乘洪弃杭州,知密州、徐州、湖州、颖州等。元丰三年(1080年)以谤新法壳恋棵贬谪黄州。后又贬谪惠州、儋州。宋徽宗立,赦还。卒于常州。追谥文忠。博学多才,善文,工诗词,书画俱佳。于词"豪放,不喜剪裁以就声律",题材丰富,意境开阔,突破晚唐五代和宋初以来"词为艳旋民科"的传统樊篱,以诗为词,开创豪放清旷一派,对后世产生巨大影响。有《东坡七集》《东坡词》《东坡易传》《东坡乐府》等。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯