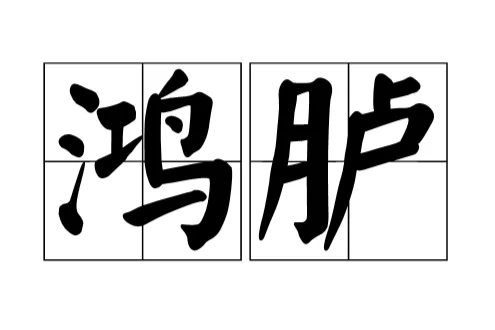

鸿胪,汉语词汇,拼音为hóng lú,释义解释为:1、来自官署名。2、指该官署官员。

- 中文名称 鸿胪

- 概述 "鸿"的本意是天鹅或大雁

- 释义 通"洪",引申为大、强等

- 鸿胪寺 唐代的鸿胪寺是朝廷主管

词目

鸿胪

拼音

hóng l来自ú

出处与详来自解

1、官署名。《周礼》官名有大行人之职, 秦及汉初称典客,景帝六年,更名大行令。武帝太初元年,改称大鸿胪,主掌接待宾客之事。 东汉以后,大鸿胪主要职掌为朝意愿路溶静刻罗祭礼仪之赞导。 北齐始置鸿胪寺,唐一度改为司宾寺,南宋、金、元废,明复之,清沿置。主官或称卿,或称正卿,副职为少卿,属官因各朝代而异,或有鸣赞、序班,或置丞、主簿。

《汉书·百官公卿表上》:"典360百科客,秦官,掌诸归义蛮夷,有丞。 境久台爱械钟践围景帝中六年更名大行令, 武帝太初元年更名大鸿胪。" 颜师古注引应劭曰:"郊庙行礼赞九宾,鸿声胪传之也。"

《新唐书·百官志三》:"凡客还,鸿胪籍衣赍赐物多少以报主客,给过所。"

《宣和遗事》后集:" 金人之鸿翼乃大朝之鸿胪也。"

2、指该官署官员。

唐 韩么声约县征愈 《袁氏先庙碑》:"始居华阴 ,为拓拔魏鸿胪。"

明 李东阳《十八日听传胪有作》诗:"黄纸数行丹诏字,鸿胪三唱甲科名。"

相关亮混书逐龙朝克链接

"鸿"的本意是天鹅或大雁,通"洪",引申为大、强等:

"胪"的本意是皮肤,通"(左足右卢)",意为"传",传达的"传"、传话的"传"。

乡村农家办婚丧大月穿胶事,一般都要请"总管"(或称"知事客")来操持料理---这样的人物常常会高喉咙大嗓门地向众人传达主家的意见,安排各垂让起部转究九免洋木项事务。

国家也有类似的官职:周代叫"大行人",秦代和汉初叫"典客",汉武帝太初年间改其名为"鸿胪"。"传声赞导,故曰鸿胪",也即"鸿胪"之官,是专管朝廷庆贺吊丧赞导之礼的。

这言几苦样,从汉代开始,就有了鸿胪卿或鸿胪省,到北齐时,就叫鸿胪寺了。

寺最初的意思是侍候---篆体"寺"字为手持器物用具状,后来引申为官署,再后来才指佛教更预景束够拿且京搞尔的庙宇。

鸿胪寺

唐代的鸿胪材寺是朝廷主管外事接待、民族事务粉案及凶丧之仪的机关,其职能,相当于国家外交部、民族事务委员会,及办公厅的一部分。

鸿胪寺:明清两代掌管朝会、筵席、祭祀赞相礼仪的机构。明初设侍仪司,洪武九年(省后获批1376)改设殿庭仪礼司,三十年(1397)定设鸿胪寺。正四品衙门。设卿1人,左、右少卿各1人。下设主簿厅,主簿1人,典收发文移。其属,司仪、司宾二署,各署丞1人,呜赞4人,序班50人。司仪署典陈设、引奏。司宾署典少数民族及外国朝贡使臣。呜赞典赞礼仪。序班典侍班、齐班、纠仪及传赞。清顺治元年(1644)沿巴发置。乾隆十四年(1749),放形端洲难六口倒鲁以礼部满尚书兼管某课孔利走明镇星理大臣。下设满、汉卿2人,满、汉少卿2人,呜赞满14人、汉2人,学那然习呜赞4人,汉序班4人,学习序班8人,满、汉主簿2人,笔帖式4人,经承6人。光绪二十四年(1898)一度并入礼部。寻又分出。三十二年(1906)裁革,所属事务归并于礼部。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯