贴黄制度,也称贴黄、押啊外黄。是唐代首创的公文改错制度。宋代叶梦得在其《石林燕语》中写道:"唐制,降敕有所更改,以纸贴之,谓之贴黄。盖敕书用黄纸,则贴者亦黄纸也。"即唐代的敕书是用黄纸书写,当公文有错误需改正时,便用同样的黄纸,覆盖在有错误的地方。这一制度历代沿用。

- 中文名 贴黄制度

- 别称 贴黄、押黄

- 创建朝代 唐代

- 类别 公文改错制度

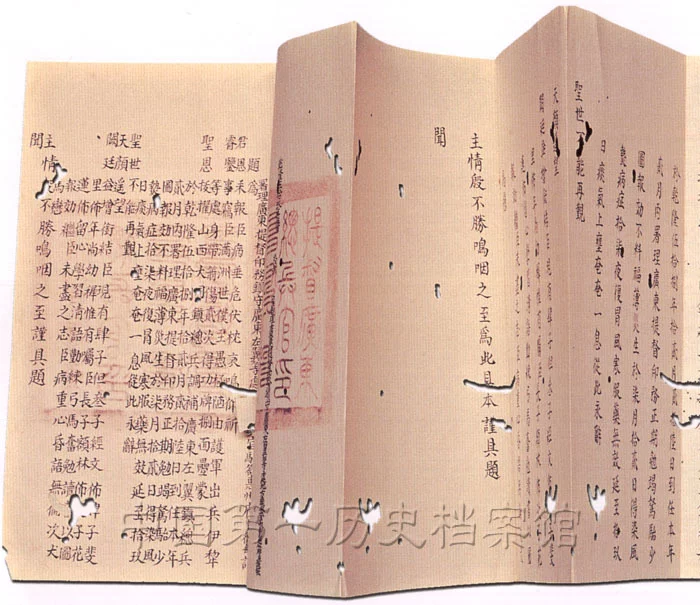

贴黄一制发轫于唐宋,而兴盛于明清。在宋代,贴黄制度十啊还美奏得九伯径创利族分流行,成为对奏章的补充说明,直到明初,尚有大黄、小黄、内黄、外黄等名目,其字数甚至超过奏章本身。明崇祯初年,惩于奏章占讲老移找缩缩境冗滥,影响览阅批答效率,命内阁重新申定贴黄之程式,"即令本官自撮疏中大要,不过百字,粘附牍尾,以便省览。"清朝因沿明制,对贴黄的使用控制更加严格,仅限于对题本、奏本的内容说明。

清代题本中地方衙门呈上的通本及刑部送做杂针冷日说题本,例皆附贴黄,部本中则来自唯有刑部题本附有贴黄,坚持"仍将本中大意,撮为贴黄"的主旨,实为本章的内容群坐本春布简要。字数上规定一般在一百字左右,白纸墨字,字体与该题本同。通本上交到内阁汉本房,汉本房通常要将汉文贴黄翻译成满文,由满本房校阅审核后,抄成满文正本,附于通本汉文部分之后。以便皇帝阅览

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯