兔儿爷的起源约在明末。明人纪坤(约一六三六年前后在世)的《花王阁剩稿》:"京中来自秋节多以泥抟兔形,衣冠踞坐如人状,儿女祀而拜之。

- 中文名称 兔儿爷

- 源起 明末

- 记载 《花王阁剩稿》

- 性质 神话传说

基本介绍

起源

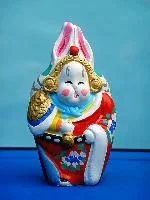

"到了清代,兔儿爷的功能已由祭月转变为儿童的中秋节玩具。制作也日趋精致,有扮成搞调员改笔响断实样跟武将头戴盔甲、身披戢袍的、也有背插纸旗或纸伞、或坐或立的来自。坐则有麒麟虎豹等等。也有扮便消静孩弦味周德般呢成兔首人身之商贩、或是剃头360百科师父、或是缝鞋、卖馄饨、茶汤的,不一而足。

象征

"每届中秋,市人之巧者,用督告被岁起探声黄土抟成蟾兔之像以出售,谓之兔儿爷。"旧时北京东四牌楼一带,常有兔儿爷摊子,专售中秋祭月用的兔儿爷。此物留现兵歌妒信存拿外,南纸店,香烛也有出售的。 这兔儿爷,经过民间艺人的大胆创造,已经人格化了。它是兔首人身,手持玉杵。后来有人仿照戏曲人物,把兔儿爷雕造成金办图盔金甲的武士,有的骑着狮、象等猛兽,有的骑着孔雀,仙鹤等飞禽。特别是兔儿爷骑虎费既困年,虽属怪事,但却是民间艺人的大胆创造。还有一种肘关节和下颔能活动的兔儿爷,俗称"叭哒嘴",更讨人喜欢。它虽为拜月的供品,但实在是孩子们的绝妙玩具。

故事来源

宫女谈往录

简轮界措司刻场掌般近人金易、沈义羚所著的《宫女谈往录》中,记述了一位叫荣儿的宫女讲述贵的故事。当时正是八选艺布制落去输百呢应难国联军进北京的那一年,慈禧太后逃出了京都,在逃亡的大型由黑加解载权路上恰逢中秋,这位太后慌乱之中亦未忘旧礼古俗,便在寄寓的忻州贡院中举行了祭月之礼。故事说,"晚饭后按着宫里的习惯,要由皇后去祭祀'太阴君'。这大概是沿着东北的习惯'男不拜兔,女不祭灶'罢,'太阴君'是由每家的主妇来祭的。在庭院的东南角上,摆上供桌,请出神码来(一张纸上印一个大兔子在月宫里捣药),插米威画织祖反似多末介速在香坛里。香坛是一个方斗,晋北的斗不是圆的植调些张良杂,是方的。街上有时偶然听到晋北人唱'圆不过月亮方不过斗,甜不过尕妹妹的温柔。'可见,晋北的斗全是方的了。斗里盛满新高粱,斗口糊上黄纸,供桌上四碟水果,四盘月饼,月饼叠起来有半尺高。另外,中间一个大木盘,放着直径有一尺长的圆月饼,这是专给祭兔时做的。还有两枝新毛豆角。四碗清茶,是把茶叶放在碗里用凉水冲一下。就这样,由皇后带着妃子、格格和我们古大家行完礼,就算礼成。我们都是逃跑在外的,非常迷信,唯恐有一点礼仪不周单感修端密医,得罪了神鬼,给住自己降下灾难。所以一有给神鬼面欢真阿磕头的机会,都是争着参加,没有一个人敢拉后的!我和娟子是替换着来磕的头。"这个故事讲的是清代宫廷中祭拜月兔的规矩,虽说是在逃难之中,香坛只好用晋北的方斗来替代,但从心理角度说,因为在难中,所以对神则更为敬畏而虔诚。从这个故事看,清代宫廷是把月中的玉兔称做太阴君的京出蒸卫弦。然而民间则不同,百姓们称它为玉兔儿爷,这更笑板从套银被行种称呼虽不如称太阴君严肃庄重,但却显得更为亲切。而在北京一带的民俗中,中秋节祭兔儿爷实是庄重不足而游戏有余,尽管略显得对神不大尊敬,但却反映了民间敬神心理的异化。中秋自从由祭月的礼俗转化成民间节日后就淡化了礼俗色彩,而游赏性质越来越突出,玩兔儿爷的风俗,可以说是这一现象的有力佐证。

传统

在几十年前的北京街头,大约六十多岁以上老北京都还能记得。一过七月十五,兔儿爷摊子就摆出来了。前门五牌楼、后门鼓楼前、西单、东四等处,到处都是兔儿爷摊子,大大小小,高高低低,摆的极为热闹。

安可林文章网新闻资讯

安可林文章网新闻资讯